728x90

책소개

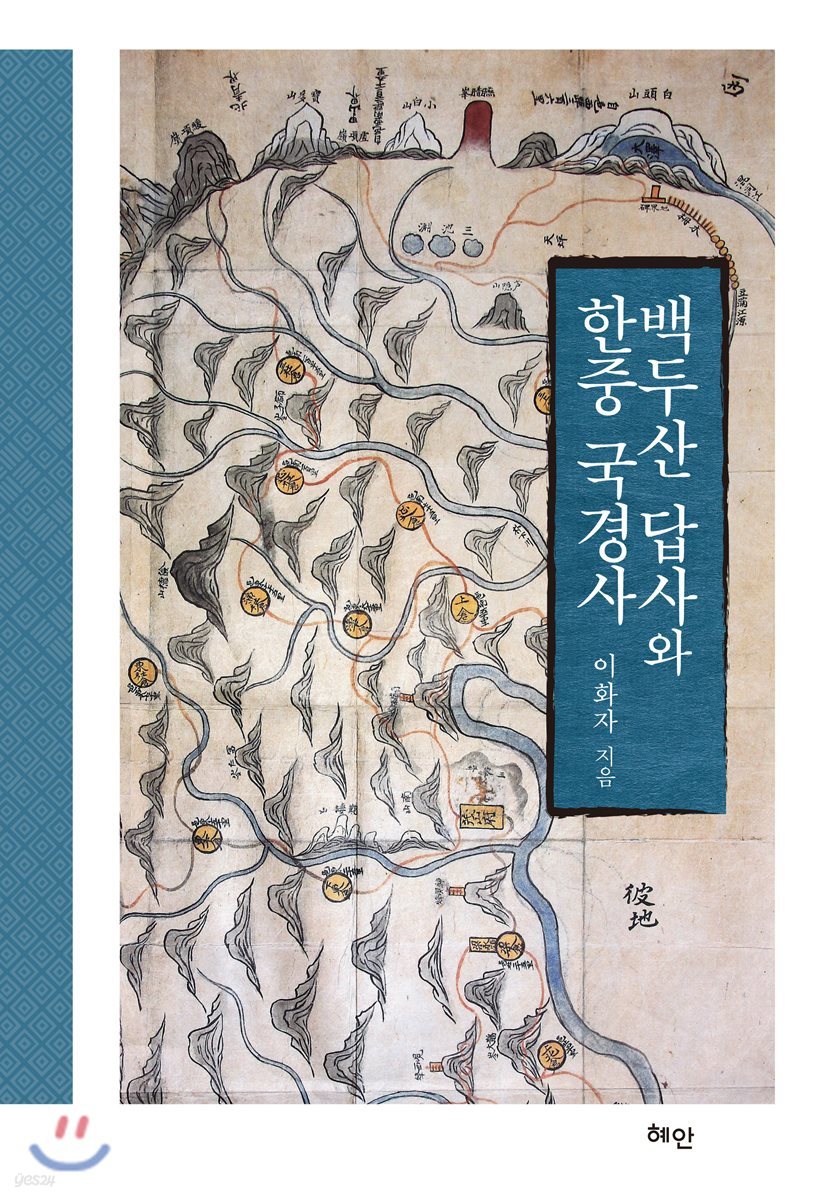

백두산정계비의 위치부터 정확한 국경선에 이르기까지 한중 국경사의 의문들을 자료와 현지 답사를 통해 해명하다

경계로 하는 국경선의 형성과 변화과정을 체계적으로 서술한 것이다. 1712년 백두산정계비 수립으로부터 1964년 ‘중·조 국경의정서’의 체결까지 한중 국경사 연구에 대한 한중일 삼국의 사료를 종합적으로 이용하고 또 삼국 학자들의 연구 성과를 참고함과 동시에 필자의 실지답사 성과를 결합하여, 한중 국경사의 의문점과 난점에 대해 연구 수준을 한 단계 진전시킨 역작이라고 할 수 있다.

경계로 하는 국경선의 형성과 변화과정을 체계적으로 서술한 것이다. 1712년 백두산정계비 수립으로부터 1964년 ‘중·조 국경의정서’의 체결까지 한중 국경사 연구에 대한 한중일 삼국의 사료를 종합적으로 이용하고 또 삼국 학자들의 연구 성과를 참고함과 동시에 필자의 실지답사 성과를 결합하여, 한중 국경사의 의문점과 난점에 대해 연구 수준을 한 단계 진전시킨 역작이라고 할 수 있다.

목차

책머리에

제1편 1712년 백두산정계 연구

백두산정계비 위치 재탐구

머리말

1. 「북정록」·「백두산기」를 통해본 정계비 위치

2. 「백산도」·「통문관지」를 통해본 정계비 위치

3. 「동문휘고」에 기록된 정계비 동쪽의 퇴책(堆柵)

4. 소백산 지리형세 분석

5. 맺는말

목극등 입비의 성격

1. 한중 양국 학자들의 서로 다른 주장

2. 목극등의 국경조사 및 조선 접반사의 사명

3. 조선에서 땅을 얻었다는 범위

4. 정계의 의의와 영향

5. 맺는말

백두산정계와 두만강 수원

머리말

1. 두만강 수원을 잇는 퇴책의 방향

2. 두만강 발원지와 설책한 물줄기

3. 조선 고지도에 나타난 두만강 수원과 퇴책

4. 백두산정계의 결정 요소 및 정계의 영향

5. 맺는말

제2편 한중국경사의 의문점과 난점에 대한 탐구

조청 국경의 역사적 유적-흑석구의 토석퇴

머리말

1. 백두산정계의 1차 사료를 통해본 흑석구

2. 1885·1887년 공동감계와 흑석구

3. 흑석구와 동남안의 토석퇴 길이

4. 맺는말

두만강 정원(正源)의 형성 요소

머리말

1. 목극등이 정한 두만강 수원

2. 1885·1887년 공동감계와 두만강 수원

3. 지리학적 요소로 본 두만강 수원

4. 맺는말

1885·1887년 공동감계에 대한 재평가

머리말

1. 제1차 감계와 총서(總署)의 주문(奏文)

2. 제2차 감계와 총서의 주문

3. ‘십자비(十字碑)’ 수립을 둘러싼 양측의 교섭

4. 감계 담판이 실패한 원인 분석

5. 맺는말

두만강변 ‘십자비’ 설립 여부에 대한 고증

머리말

1. 중국측 수립 계획과 조선의 반대

2. ‘훼비설(毁碑說)’의 유래와 원인

3. 맺는말

제3편 ‘간도문제’ 연구

1905~1909년 일본의 간도 영토귀속문제 조사의 내막

머리말

1. 간도의 가정(假定) 범위 설정과 백두산 실지답사

2. 나카이 기타로와 나이토 고난의 간도문제에 대한 문헌연구

3. 외무성의 담판책략과 ‘간도협약’의 체결

4. 맺는말

중일 양국의 ‘간도문제’와 동삼성 ‘5안(案)’에 대한 담판

머리말

1. 일본의 ‘간도문제’ 도발과 담판책략의 형성

2. ‘우적동사건’과 동삼성 ‘6안(案)’에 대한 1~7차 회담

3. 중국측의 헤이그 중재 요구 및 일본의 반대

4. 잡거지 조선인 재판권 문제에 대한 일본의 양보

5. 현안에 대한 타협과 조약문의 최종 결정

6. 맺는말

1907~1909년 일본의 ‘간도’ 지리범위 확정

머리말

1. ‘간도’ 명칭의 유래와 일본의 개입

2. 파출소의 ‘간도’ 가정(假定) 범위 설정과 확장정책

3. 외무성의 간도범위 축소와 ‘조선인잡거구역도(圖)’

4. 맺는말

제4편 백두산 답사기

중국·북한 국경 답사기-백두산 토퇴군(群)의 새로운 발견

1. 정계비와 흑석구의 소사(小史)

2. 임간통시도 근처의 흑석구를 답사하다

3. 흑석구의 토퇴를 발견하다

4. 동붕수·두만강 발원지와 흑석구 하류

5. 흑석구 하류에 대한 답사 및 ‘도화선’ 남쪽에서 토퇴군을 발견하다

6. ‘도화선’ 남쪽의 토퇴군에 대한 자세한 고찰

7. 흑석구가 사라지는 모습을 찾다

제1편 1712년 백두산정계 연구

백두산정계비 위치 재탐구

머리말

1. 「북정록」·「백두산기」를 통해본 정계비 위치

2. 「백산도」·「통문관지」를 통해본 정계비 위치

3. 「동문휘고」에 기록된 정계비 동쪽의 퇴책(堆柵)

4. 소백산 지리형세 분석

5. 맺는말

목극등 입비의 성격

1. 한중 양국 학자들의 서로 다른 주장

2. 목극등의 국경조사 및 조선 접반사의 사명

3. 조선에서 땅을 얻었다는 범위

4. 정계의 의의와 영향

5. 맺는말

백두산정계와 두만강 수원

머리말

1. 두만강 수원을 잇는 퇴책의 방향

2. 두만강 발원지와 설책한 물줄기

3. 조선 고지도에 나타난 두만강 수원과 퇴책

4. 백두산정계의 결정 요소 및 정계의 영향

5. 맺는말

제2편 한중국경사의 의문점과 난점에 대한 탐구

조청 국경의 역사적 유적-흑석구의 토석퇴

머리말

1. 백두산정계의 1차 사료를 통해본 흑석구

2. 1885·1887년 공동감계와 흑석구

3. 흑석구와 동남안의 토석퇴 길이

4. 맺는말

두만강 정원(正源)의 형성 요소

머리말

1. 목극등이 정한 두만강 수원

2. 1885·1887년 공동감계와 두만강 수원

3. 지리학적 요소로 본 두만강 수원

4. 맺는말

1885·1887년 공동감계에 대한 재평가

머리말

1. 제1차 감계와 총서(總署)의 주문(奏文)

2. 제2차 감계와 총서의 주문

3. ‘십자비(十字碑)’ 수립을 둘러싼 양측의 교섭

4. 감계 담판이 실패한 원인 분석

5. 맺는말

두만강변 ‘십자비’ 설립 여부에 대한 고증

머리말

1. 중국측 수립 계획과 조선의 반대

2. ‘훼비설(毁碑說)’의 유래와 원인

3. 맺는말

제3편 ‘간도문제’ 연구

1905~1909년 일본의 간도 영토귀속문제 조사의 내막

머리말

1. 간도의 가정(假定) 범위 설정과 백두산 실지답사

2. 나카이 기타로와 나이토 고난의 간도문제에 대한 문헌연구

3. 외무성의 담판책략과 ‘간도협약’의 체결

4. 맺는말

중일 양국의 ‘간도문제’와 동삼성 ‘5안(案)’에 대한 담판

머리말

1. 일본의 ‘간도문제’ 도발과 담판책략의 형성

2. ‘우적동사건’과 동삼성 ‘6안(案)’에 대한 1~7차 회담

3. 중국측의 헤이그 중재 요구 및 일본의 반대

4. 잡거지 조선인 재판권 문제에 대한 일본의 양보

5. 현안에 대한 타협과 조약문의 최종 결정

6. 맺는말

1907~1909년 일본의 ‘간도’ 지리범위 확정

머리말

1. ‘간도’ 명칭의 유래와 일본의 개입

2. 파출소의 ‘간도’ 가정(假定) 범위 설정과 확장정책

3. 외무성의 간도범위 축소와 ‘조선인잡거구역도(圖)’

4. 맺는말

제4편 백두산 답사기

중국·북한 국경 답사기-백두산 토퇴군(群)의 새로운 발견

1. 정계비와 흑석구의 소사(小史)

2. 임간통시도 근처의 흑석구를 답사하다

3. 흑석구의 토퇴를 발견하다

4. 동붕수·두만강 발원지와 흑석구 하류

5. 흑석구 하류에 대한 답사 및 ‘도화선’ 남쪽에서 토퇴군을 발견하다

6. ‘도화선’ 남쪽의 토퇴군에 대한 자세한 고찰

7. 흑석구가 사라지는 모습을 찾다

출판사 리뷰

2018년 남과 북의 두 정상이 백두산 천지에 같이 올라 손을 맞잡은 장면은 ‘한국인’들에게 대단한 울림을 준 사건이었다. 동시에 맞은편 천지에는 중국인들이 올라 있는 것을 보며, 백두산이 한국과 중국을 가르는 역사적 국경선임을 새삼 느끼게 해 주었다.

이 책은 조선족 동포 연구자인 중국사회과학원의 이화자 박사가 백두산을 경계로 하는 국경선의 형성과 변화과정을 체계적으로 서술한 것이다. 저자에 따르면 백두산 지역 국경선의 형성은 1712년(강희 51, 숙종 38) 백두산정계와 밀접한 관련이 있다. 청 강희제가 오라총관 목극등(穆克登)을 파견하여 압록강·두만강 수원을 조사함과 동시에 백두산 천지 동남쪽 분수령에 정계비를 세웠으며, 비문에는 “서쪽으로 압록이고(西爲鴨綠), 동쪽으로 토문이며(東爲土門), 분수령 상에 돌을 새겨 기재한다(故於分水嶺上勒石爲記)”고 하였다. 이로써 조선·청 양국이 압록강·두만강을 경계로 함을 재확인하였을 뿐만 아니라, 백두산 지역 경계를 처음 확정하였다. 이것이 백두산 육지 국경선의 최초 형태였다. 그 이후 1880년대에 이르러, 조선 북부지역 민들이 대규모로 두만강 이북에 넘어가 땅을 개간하고 정착하게 되면서, 조·청 간에 두만강을 둘러싼 국경 분쟁이 일어났다. 조선은 토문(송화강 상류를 가리킴)이 두만과 다르다는 이른바 ‘2강설’을 제기하여 간도(오늘날 중국 길림성 연변)지역이 조선에 속한다고 주장하였다. 이에 1885·1887년 조청 양국이 두 차례 공동감계(勘界)를 실시하였으며, 결과적으로 두만강을 경계로 하는 데 합의하였다. 다만 두만강 상류 홍토산수(紅土山水)·석을수(石乙水) 합류처 이상에서 합의를 보지 못하여 더 이상의 담판은 실패하였다. 이것은 이후 일본이 이 조청 간의 국경 분쟁을 이용하여 ‘간도문제’를 도발하는 구실을 제공하였다.

20세기 들어 러일전쟁 이후 일본은 두만강 이북 간도 지역의 영토가 어디에 속하는지 미정임을 주장하고 또 조선인들을 ‘보호한다’는 구실로 두만강 이북 용정(龍井)촌에 ‘통감부간도파출소’를 설치하였다(1907년). 중국과 일본 양국은 2년 간의 외교교섭과 담판을 통하여 1909년에 간도협약과 ‘만주 5안(案) 협약’을 체결하였다. 일본은 한국과 중국 양국이 두만강을 경계로 함을 인정하는 조건으로 간도에 영사관을 설치하는 특권과 동삼성 5안(탄광채굴권·철도부설권)의 이권을 챙기게 되었다.

그러나 간도협약은 한·중 두 당사국 사이에 체결한 조약이 아니라 일본이 조선의 외교권을 박탈한 후 체결한 것이었으며, 정식 국경조약도 아니었다. 1949년 중화인민공화국 성립 이후 중국·북한 양국은 역사적으로 남겨진 국경문제를 해결하기 위하여 외교담판을 진행하였으며, 1962년에 ‘중·조 국경조약’을 체결하고 1964년에 ‘중·조 국경의정서’를 체결하였다. 이로써 국제법상 압록강·두만강과 백두산 천지를 경계로 함을 확정하였다. 그간 한국과 중국 학계의 국경사 연구는 많은 성과를 거두었음에도 불구하고 적지 않은 문제점이 존재한다. 예컨대 1712년 백두산정계의 성격에 대해 많은 학자들은 조·청 양국의 정계(定界)라고 보지만, 일부 중국학자들은 청나라의 일방적인 국경조사라고 보고 있다. 또한 정계비 위치에 대하여, 일부 중국학자들은 처음에 소백산에 세워졌던 것을 조선인에 의해 천지 근처로 옮겨졌다고 보는 ‘이비설(移碑說)’을 주장한다.

반면 한국학계의 백두산정계에 대한 연구는 정계비 위치에 대한 의문이 전혀 없으며, 처음부터 천지 동남쪽에 세워졌다고 본다. 더구나 가장 큰 문제는 토문·두만 2강설이다. 즉 목극등의 정계 결과 두만강을 경계로 정한 것이 아니라 송화강 상류를 경계로 정했으며, 이것이 비문에 이른바 ‘동위토문’이라고 보았던 것이다. 이 2강설은 두만강 이북 간도가 조선에 속한다는 증거로 이용되었다. 저자는 또한 1885·1887년 공동감계에 대한 연구도 적지 않게 이뤄졌고 감계 담판의 경과, 양측의 서로 다른 감계 주장 및 감계 성과에 대한 연구들도 있다. 그럼에도 불구하고 감계 담판이 실패하게 된 원인과 책임, 감계 결과가 그 전의 백두산정계 및 그 후의 중일 ‘간도문제’ 담판과의 연관성에 대한 연구들은 부족하다. 1907~1909년 중일간의 ‘간도문제’에 대한 연구들도 한중일 삼국 학자들의 결론이 서로 다르다. 중국학자들의 경우 중국측이 약한 관계로 중국에 속해 있던 간도 영유권을 일본이 인정하는 대가로 만주 ‘5안(案)’의 이권을 일본에 양보했다고 본다. 한국학자들의 경우 일본이 조선의 외교권을 탈취한 후 만주 5안의 이권을 얻는 대가로 조선에 속했던 간도 영유권을 중국에 양보했다고 본다. 반면 일본학자의 경우 중일 담판 결과 ‘윈·윈’의 결과를 얻었다고 본다.

이러한 국경사 연구의 한계를 극복하기 위해 저자는 이 책에서 문헌연구와 실지답사를 결합하여 백두산정계의 진실을 밝혀내고자 한다. 이를 위하여 필자는 2010년부터 백두산 지역에 대한 답사를 진행하였으며, 천지 동남쪽 약 4㎞에 있는 정계비터를 답사하였을 뿐만 아니라, 중국·북한 양쪽에 걸쳐 있는 흑석구를 답사하여 동남안에 있는 토퇴·석퇴 유적을 확인하였으며, ‘도화선(圖和線, 도문-화룡)’ 도로 양쪽에 있는 토퇴군(群)을 새로 발견하였다. 저자는 백두산정계를 재탐구하여 목극등의 입비처, 비석의 성격 및 설책(設柵)한 두만강 수원에 대해 알아보았다. 특히 『백산도(白山圖)』를 통하여, 목극등의 입비처가 천지 동남쪽 약 4㎞에 있으며, 이른바 비석이 이동됐다는 ‘이비설’이 성립되지 않음을 논증하였다. 또 목극등 입비의 성격이 청나라 자체 내 국경조사가 아니라, 조공책봉 관계 속의 정계였음을 밝혔다. 입비처로부터 두만강 수원에 이르는 토석퇴·목책에 대해 알아본 결과 끝부분에 설치되었던 목책이 시간이 흐름에 따라 다 부식되어 두만강 상류 경계가 모호해졌음도 밝혔다.

이 책은 1712년 백두산정계비 수립으로부터 1964년 ‘중·조 국경의정서’의 체결까지 한중 국경사 연구에 대한 한중일 삼국의 사료를 종합적으로 이용하고 또 삼국 학자들의 연구 성과를 참고함과 동시에 필자의 실지답사 성과를 결합하여, 한중 국경사의 의문점과 난점에 대해 연구 수준을 한 단계 진전시킨 역작이라고 할 수 있다.

이 책은 조선족 동포 연구자인 중국사회과학원의 이화자 박사가 백두산을 경계로 하는 국경선의 형성과 변화과정을 체계적으로 서술한 것이다. 저자에 따르면 백두산 지역 국경선의 형성은 1712년(강희 51, 숙종 38) 백두산정계와 밀접한 관련이 있다. 청 강희제가 오라총관 목극등(穆克登)을 파견하여 압록강·두만강 수원을 조사함과 동시에 백두산 천지 동남쪽 분수령에 정계비를 세웠으며, 비문에는 “서쪽으로 압록이고(西爲鴨綠), 동쪽으로 토문이며(東爲土門), 분수령 상에 돌을 새겨 기재한다(故於分水嶺上勒石爲記)”고 하였다. 이로써 조선·청 양국이 압록강·두만강을 경계로 함을 재확인하였을 뿐만 아니라, 백두산 지역 경계를 처음 확정하였다. 이것이 백두산 육지 국경선의 최초 형태였다. 그 이후 1880년대에 이르러, 조선 북부지역 민들이 대규모로 두만강 이북에 넘어가 땅을 개간하고 정착하게 되면서, 조·청 간에 두만강을 둘러싼 국경 분쟁이 일어났다. 조선은 토문(송화강 상류를 가리킴)이 두만과 다르다는 이른바 ‘2강설’을 제기하여 간도(오늘날 중국 길림성 연변)지역이 조선에 속한다고 주장하였다. 이에 1885·1887년 조청 양국이 두 차례 공동감계(勘界)를 실시하였으며, 결과적으로 두만강을 경계로 하는 데 합의하였다. 다만 두만강 상류 홍토산수(紅土山水)·석을수(石乙水) 합류처 이상에서 합의를 보지 못하여 더 이상의 담판은 실패하였다. 이것은 이후 일본이 이 조청 간의 국경 분쟁을 이용하여 ‘간도문제’를 도발하는 구실을 제공하였다.

20세기 들어 러일전쟁 이후 일본은 두만강 이북 간도 지역의 영토가 어디에 속하는지 미정임을 주장하고 또 조선인들을 ‘보호한다’는 구실로 두만강 이북 용정(龍井)촌에 ‘통감부간도파출소’를 설치하였다(1907년). 중국과 일본 양국은 2년 간의 외교교섭과 담판을 통하여 1909년에 간도협약과 ‘만주 5안(案) 협약’을 체결하였다. 일본은 한국과 중국 양국이 두만강을 경계로 함을 인정하는 조건으로 간도에 영사관을 설치하는 특권과 동삼성 5안(탄광채굴권·철도부설권)의 이권을 챙기게 되었다.

그러나 간도협약은 한·중 두 당사국 사이에 체결한 조약이 아니라 일본이 조선의 외교권을 박탈한 후 체결한 것이었으며, 정식 국경조약도 아니었다. 1949년 중화인민공화국 성립 이후 중국·북한 양국은 역사적으로 남겨진 국경문제를 해결하기 위하여 외교담판을 진행하였으며, 1962년에 ‘중·조 국경조약’을 체결하고 1964년에 ‘중·조 국경의정서’를 체결하였다. 이로써 국제법상 압록강·두만강과 백두산 천지를 경계로 함을 확정하였다. 그간 한국과 중국 학계의 국경사 연구는 많은 성과를 거두었음에도 불구하고 적지 않은 문제점이 존재한다. 예컨대 1712년 백두산정계의 성격에 대해 많은 학자들은 조·청 양국의 정계(定界)라고 보지만, 일부 중국학자들은 청나라의 일방적인 국경조사라고 보고 있다. 또한 정계비 위치에 대하여, 일부 중국학자들은 처음에 소백산에 세워졌던 것을 조선인에 의해 천지 근처로 옮겨졌다고 보는 ‘이비설(移碑說)’을 주장한다.

반면 한국학계의 백두산정계에 대한 연구는 정계비 위치에 대한 의문이 전혀 없으며, 처음부터 천지 동남쪽에 세워졌다고 본다. 더구나 가장 큰 문제는 토문·두만 2강설이다. 즉 목극등의 정계 결과 두만강을 경계로 정한 것이 아니라 송화강 상류를 경계로 정했으며, 이것이 비문에 이른바 ‘동위토문’이라고 보았던 것이다. 이 2강설은 두만강 이북 간도가 조선에 속한다는 증거로 이용되었다. 저자는 또한 1885·1887년 공동감계에 대한 연구도 적지 않게 이뤄졌고 감계 담판의 경과, 양측의 서로 다른 감계 주장 및 감계 성과에 대한 연구들도 있다. 그럼에도 불구하고 감계 담판이 실패하게 된 원인과 책임, 감계 결과가 그 전의 백두산정계 및 그 후의 중일 ‘간도문제’ 담판과의 연관성에 대한 연구들은 부족하다. 1907~1909년 중일간의 ‘간도문제’에 대한 연구들도 한중일 삼국 학자들의 결론이 서로 다르다. 중국학자들의 경우 중국측이 약한 관계로 중국에 속해 있던 간도 영유권을 일본이 인정하는 대가로 만주 ‘5안(案)’의 이권을 일본에 양보했다고 본다. 한국학자들의 경우 일본이 조선의 외교권을 탈취한 후 만주 5안의 이권을 얻는 대가로 조선에 속했던 간도 영유권을 중국에 양보했다고 본다. 반면 일본학자의 경우 중일 담판 결과 ‘윈·윈’의 결과를 얻었다고 본다.

이러한 국경사 연구의 한계를 극복하기 위해 저자는 이 책에서 문헌연구와 실지답사를 결합하여 백두산정계의 진실을 밝혀내고자 한다. 이를 위하여 필자는 2010년부터 백두산 지역에 대한 답사를 진행하였으며, 천지 동남쪽 약 4㎞에 있는 정계비터를 답사하였을 뿐만 아니라, 중국·북한 양쪽에 걸쳐 있는 흑석구를 답사하여 동남안에 있는 토퇴·석퇴 유적을 확인하였으며, ‘도화선(圖和線, 도문-화룡)’ 도로 양쪽에 있는 토퇴군(群)을 새로 발견하였다. 저자는 백두산정계를 재탐구하여 목극등의 입비처, 비석의 성격 및 설책(設柵)한 두만강 수원에 대해 알아보았다. 특히 『백산도(白山圖)』를 통하여, 목극등의 입비처가 천지 동남쪽 약 4㎞에 있으며, 이른바 비석이 이동됐다는 ‘이비설’이 성립되지 않음을 논증하였다. 또 목극등 입비의 성격이 청나라 자체 내 국경조사가 아니라, 조공책봉 관계 속의 정계였음을 밝혔다. 입비처로부터 두만강 수원에 이르는 토석퇴·목책에 대해 알아본 결과 끝부분에 설치되었던 목책이 시간이 흐름에 따라 다 부식되어 두만강 상류 경계가 모호해졌음도 밝혔다.

이 책은 1712년 백두산정계비 수립으로부터 1964년 ‘중·조 국경의정서’의 체결까지 한중 국경사 연구에 대한 한중일 삼국의 사료를 종합적으로 이용하고 또 삼국 학자들의 연구 성과를 참고함과 동시에 필자의 실지답사 성과를 결합하여, 한중 국경사의 의문점과 난점에 대해 연구 수준을 한 단계 진전시킨 역작이라고 할 수 있다.

'34.한국역사의 이해 (독서>책소개) > 2.한국사일반' 카테고리의 다른 글

| 백두산에 묻힌 발해를 찾아서 (2008) - 화산학으로 풀어 본 발해 멸망의 진실 (0) | 2024.05.03 |

|---|---|

| 백두산 국경 연구 (2009) (0) | 2024.05.03 |

| 백두산 대폭발의 비밀 (2010) - 한국 고대사의 잃어버린 고리를 찾아서 (0) | 2024.05.03 |

| 백두산 변경사회의 삶과 인식 (2022) (1) | 2024.05.03 |

| 간도는 누구의 땅인가 (2004) (0) | 2024.05.02 |