728x90

책소개

역사-문화-메시지의 ‘행복한 만남’

미려하고도 묵직한, 독일 현대사 톺아보기

볼거리·읽을거리·생각거리 풍성한 베를린 역사기행

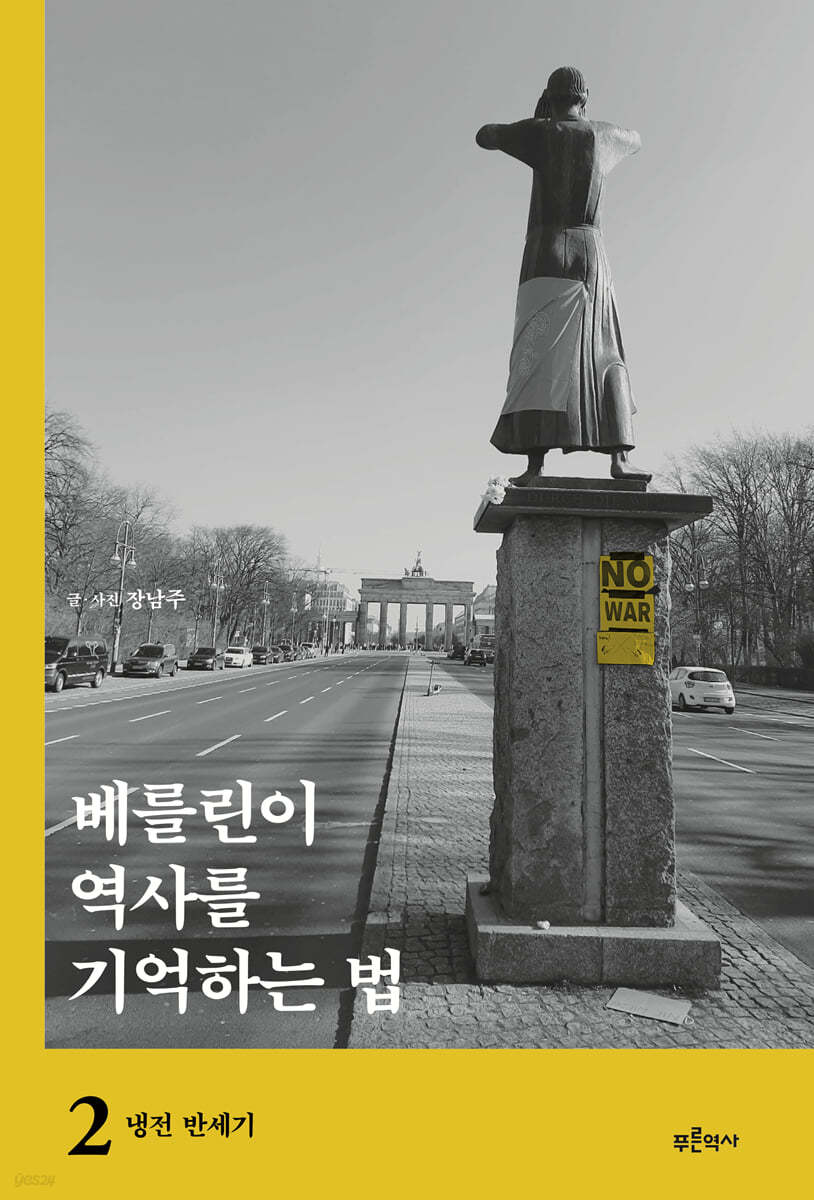

20세기 전반에는 1·2차 세계대전을 일으킨 전범국의 수도였고, 후반에는 동독의 수도로서 냉전과 분단의 치열한 현장이었던, 세계적으로 유례를 찾을 수 없는 도시 베를린. 그만큼 베를린은 독일의 과거사가 거듭 다르게 읽히는 의미전환과 기억문화의 이전이 계속되는 곳이다. 동시에 공식적으로 등록된 기념물만 1만 2천 개 이상인, 기억하는 도시이기도 하다. 오랫동안 독일에 머문 지은이는 이런 베를린의 공공장소를 천천히 걸으며 독일의 불편한 과거사와 현대사의 굵직한 사건들이 어떻게 기억되고 있는지를 현장감 있게 전하고 있다. 과거사를 둘러싼 무거운 논쟁들을 시와 예술, 음악을 곁들여 읽을거리와 생각거리가 풍성한 흥미로운 이야기로 풀어내 읽는 재미를 더한 것 또한 이 책의 미덕이기도 하다.

미려하고도 묵직한, 독일 현대사 톺아보기

볼거리·읽을거리·생각거리 풍성한 베를린 역사기행

20세기 전반에는 1·2차 세계대전을 일으킨 전범국의 수도였고, 후반에는 동독의 수도로서 냉전과 분단의 치열한 현장이었던, 세계적으로 유례를 찾을 수 없는 도시 베를린. 그만큼 베를린은 독일의 과거사가 거듭 다르게 읽히는 의미전환과 기억문화의 이전이 계속되는 곳이다. 동시에 공식적으로 등록된 기념물만 1만 2천 개 이상인, 기억하는 도시이기도 하다. 오랫동안 독일에 머문 지은이는 이런 베를린의 공공장소를 천천히 걸으며 독일의 불편한 과거사와 현대사의 굵직한 사건들이 어떻게 기억되고 있는지를 현장감 있게 전하고 있다. 과거사를 둘러싼 무거운 논쟁들을 시와 예술, 음악을 곁들여 읽을거리와 생각거리가 풍성한 흥미로운 이야기로 풀어내 읽는 재미를 더한 것 또한 이 책의 미덕이기도 하다.

목차

서문

1. 누가 콰드리가를 몰고 있나─통일 30년의 기억

브란덴부르크 문의 비밀, 콰드리가는 누가 몰고 있나|신위병소의 50가지 그림자|굿바이 레닌, 웰컴 레닌|스러진 ‘황금빛 미래’, 떠오르는 베를린 모더니즘|망각의 교차로를 지나, 일어나 걸어라 ‘신호등우먼’|베를린의 세 번째 궁전, ‘의심의 궁전’|훔볼트포럼, 같기도 하고 아니 같기도 한|통합의 광장 위로 ‘평화의 새’ 날다|과거사 정리는 결코 끝나지 않았다

2. 가라앉는 장벽, 떠오르는 방화벽─베를린장벽의 기억

가라앉는 장벽, 떠오르는 기억|자유로 가는 문, 장벽으로 가는 길|전, 전, 전…… 장미의 전쟁 10년|‘수치의 장벽’에 쪽문이 생기기까지|그 높던 장벽이 바닥의 줄이 된 이유|동독의 마지막 유작, 이스트사이드 갤러리 쿠오 바디스|장벽, 베를린의 현대사 폼페이|즉시 지체없이, 장벽은 누가 열었나, 누가 허물었나|멀고 먼 자유, 박물관으로 간 일상|가라앉은 장벽, 떠오르는 방화벽

3. 토마토는 얼마나 멀리 날아갔을까─베를린의 68 기억

동독에도 68이 있었다?|산 권력과 죽은 투사의 결투, 그 길을 묻다|세 알의 토마토가 쏘아올린 여성운동|뺨맞은 기성세대, 복수가 아닌 정의입니다|카프카가 보낸 봄의 제비들, 동베를린의 로미오와 줄리엣|파일명 〈서정시〉와 들어올린 지구|그래 바로, 바로의 대안이야|코뮨, 금지선 넘어 푸딩 던지기|청년이여, “계속하라!”

4. 아우서 콘트롤레─89평화혁명의 현장들

빵공장의 문화마차, 그 안의 비밀|동베를린을 뒤흔든 중고 인쇄기 3대|《라딕스 블레터》, 죽음의 푸가와 경계 허물기|경계를 넘고 넘어, 《경계 붕괴》|뛰는 슈타지, 나는 지하 ‘환경도서관’|슈타지의 덫이 된 ‘덫’ 작전|《샬롬》, 그리고 블루스 축제|선거 부정의 반전|“시간은 충분히 무르익었다”|원탁의 기사들, 선거에 울다|사라진 자들, 남겨진 자리들|평화혁명은 누구의 것인가

[더 보기] 롤링 스톤즈, 냉전 중의 콘서트 열전

1. 누가 콰드리가를 몰고 있나─통일 30년의 기억

브란덴부르크 문의 비밀, 콰드리가는 누가 몰고 있나|신위병소의 50가지 그림자|굿바이 레닌, 웰컴 레닌|스러진 ‘황금빛 미래’, 떠오르는 베를린 모더니즘|망각의 교차로를 지나, 일어나 걸어라 ‘신호등우먼’|베를린의 세 번째 궁전, ‘의심의 궁전’|훔볼트포럼, 같기도 하고 아니 같기도 한|통합의 광장 위로 ‘평화의 새’ 날다|과거사 정리는 결코 끝나지 않았다

2. 가라앉는 장벽, 떠오르는 방화벽─베를린장벽의 기억

가라앉는 장벽, 떠오르는 기억|자유로 가는 문, 장벽으로 가는 길|전, 전, 전…… 장미의 전쟁 10년|‘수치의 장벽’에 쪽문이 생기기까지|그 높던 장벽이 바닥의 줄이 된 이유|동독의 마지막 유작, 이스트사이드 갤러리 쿠오 바디스|장벽, 베를린의 현대사 폼페이|즉시 지체없이, 장벽은 누가 열었나, 누가 허물었나|멀고 먼 자유, 박물관으로 간 일상|가라앉은 장벽, 떠오르는 방화벽

3. 토마토는 얼마나 멀리 날아갔을까─베를린의 68 기억

동독에도 68이 있었다?|산 권력과 죽은 투사의 결투, 그 길을 묻다|세 알의 토마토가 쏘아올린 여성운동|뺨맞은 기성세대, 복수가 아닌 정의입니다|카프카가 보낸 봄의 제비들, 동베를린의 로미오와 줄리엣|파일명 〈서정시〉와 들어올린 지구|그래 바로, 바로의 대안이야|코뮨, 금지선 넘어 푸딩 던지기|청년이여, “계속하라!”

4. 아우서 콘트롤레─89평화혁명의 현장들

빵공장의 문화마차, 그 안의 비밀|동베를린을 뒤흔든 중고 인쇄기 3대|《라딕스 블레터》, 죽음의 푸가와 경계 허물기|경계를 넘고 넘어, 《경계 붕괴》|뛰는 슈타지, 나는 지하 ‘환경도서관’|슈타지의 덫이 된 ‘덫’ 작전|《샬롬》, 그리고 블루스 축제|선거 부정의 반전|“시간은 충분히 무르익었다”|원탁의 기사들, 선거에 울다|사라진 자들, 남겨진 자리들|평화혁명은 누구의 것인가

[더 보기] 롤링 스톤즈, 냉전 중의 콘서트 열전

책 속으로

베를린장벽이 건설된 지 몇 개월 지나지 않은 1961년 10월 동독의 교통심리학자 카를 페글라우는 보행자의 주의와 안전을 높이기 위해 작고 통통하며 햇빛에 모자를 쓰고 걷는 활기차고 유머러스한 캐릭터를 창조해 냈다. …… 1997년 신호등맨은 통일독일의 도로교통법규에 공식 포함되어 다시 거리에 설 수 있게 되었다. …… 신호등맨은 곧 오스탈기(동독Ost과 향수Nostalgie의 합성어)의 상표가 되었고, 베를린을 대표하는 관광상품으로 떠올랐다

--- p.42

〈가라앉는 장벽〉 너머 멀지 않은 곳에 슈프레강을 건너 서베를린으로 헤엄쳐 오려다 사망한 젊은 청년을 위한 추념관이 있다. 무너진 장벽을 선로로 이은 중앙역사 바로 옆 아래엔 그를 위한 추념비가 서있다. 다시 그 아래쪽 연방하원 의사당 옆 슈프레 강변엔 결국 강을 넘지 못한 이들을 위한 여러 개의 흰 십자가가 놓였다. 순응을 거부했던 장벽 희생자들. 장벽이 가라앉으며 이들에 대한 기억이 떠올랐다. 베를린에 남겨진 냉전의 차가운 흔적과 생채기는 또렷하고 깊다

--- p.90

1968년 11월 베를린에서 개최된 기민당 전당대회에서 베아테 클라스펠트가 키징거 연방총리를 향해 “나치, 나치, 나치!”라고 소리치며 그의 뺨을 세차게 때렸다. …… 29세의 젊은 여성이 날린 손은 불의한 역사와 용서를 구하지 않는 후안무치의 시대를 후려쳤고, 긴급조치권으로 학생들을 막아선 나치 출신의 노회한 정치인의 뺨은 한동안 붉게 부풀어올랐다. 나치에 부역한 아버지 세대에 대한 젊은 68세대의 인식과 태도를 상징하는 대표적인 행동이었고, “해방의 행위”였다

--- p.171

베를린장벽이 무너진 뒤 차츰 구호가 달라지며 정치적 성격이 변화되어 온 시위도 빠르게 정당들의 유세장화되었다. 동독의 민주화와 개혁은 뒤로 밀리고 서독과의 통일 문제가 전면에 부상했다. 덩달아 중앙원탁회의의 역할과 존재 의미도 퇴색되었다. …… 결과적으로 자유선거의 조기 실시 결정으로 인해 중앙원탁회의는 의도치 않게 무장해제되어 갔다. 동독에게는 처음이자 마지막 “민주주의의 학교”가 주어진 숙제를 마치지 못한 채 문을 닫게 된 것이다

--- p.42

〈가라앉는 장벽〉 너머 멀지 않은 곳에 슈프레강을 건너 서베를린으로 헤엄쳐 오려다 사망한 젊은 청년을 위한 추념관이 있다. 무너진 장벽을 선로로 이은 중앙역사 바로 옆 아래엔 그를 위한 추념비가 서있다. 다시 그 아래쪽 연방하원 의사당 옆 슈프레 강변엔 결국 강을 넘지 못한 이들을 위한 여러 개의 흰 십자가가 놓였다. 순응을 거부했던 장벽 희생자들. 장벽이 가라앉으며 이들에 대한 기억이 떠올랐다. 베를린에 남겨진 냉전의 차가운 흔적과 생채기는 또렷하고 깊다

--- p.90

1968년 11월 베를린에서 개최된 기민당 전당대회에서 베아테 클라스펠트가 키징거 연방총리를 향해 “나치, 나치, 나치!”라고 소리치며 그의 뺨을 세차게 때렸다. …… 29세의 젊은 여성이 날린 손은 불의한 역사와 용서를 구하지 않는 후안무치의 시대를 후려쳤고, 긴급조치권으로 학생들을 막아선 나치 출신의 노회한 정치인의 뺨은 한동안 붉게 부풀어올랐다. 나치에 부역한 아버지 세대에 대한 젊은 68세대의 인식과 태도를 상징하는 대표적인 행동이었고, “해방의 행위”였다

--- p.171

베를린장벽이 무너진 뒤 차츰 구호가 달라지며 정치적 성격이 변화되어 온 시위도 빠르게 정당들의 유세장화되었다. 동독의 민주화와 개혁은 뒤로 밀리고 서독과의 통일 문제가 전면에 부상했다. 덩달아 중앙원탁회의의 역할과 존재 의미도 퇴색되었다. …… 결과적으로 자유선거의 조기 실시 결정으로 인해 중앙원탁회의는 의도치 않게 무장해제되어 갔다. 동독에게는 처음이자 마지막 “민주주의의 학교”가 주어진 숙제를 마치지 못한 채 문을 닫게 된 것이다

--- p.270

출판사 리뷰

역사-그루네발트역과 브란덴부르크 문의 콰드리가

1941년 10월 18일 1,000명이 넘는 유대인을 실은 첫 열차가 강제수용소로 향했던 그루네발트역 17번 선로 현장. 당시 수용소행의 참상을 보여주면서 그 덕분에 최대 호황을 누렸던 ‘독일철도’가 박물관을 세우고, 배상기금 조성에 참여하고, ‘선로 17’에 기념조형물을 기증하는 등 기억문화에 어떻게 기여했는지 촘촘히 보여준다.

‘평화의 문’으로 예정됐던 브란데부르크 문이 ‘승리의 문’으로, 그 위에 세워진 사두마차 콰드리가의 기수가 ‘평화의 여신’에서 ‘승리의 여신’으로 바뀌는 등의 곡절 역시 마찬가지다. 어떤가. 지은이는 “권력의 상징정치를 위해 이보다 더 자주 오용된 기념물은 없었다”며 준엄하게 역사의 의미를 묻는다.

문화-〈브룬디바〉와 ‘문화마차’가 보여준 사미즈다트

체코 작곡가가 1938년 작곡해 나치 선전용 어린이 오페라 〈브룬디바〉를 본 이들은 많지 않을 것이다. “순간의 자유였던 그러나 행복의 무대였던” 이 작품이 테레지엔트 게토에서의 공연이나 2020년 재연되기까지의 사연은 역설적으로 문화의 힘을 보여준다.

그런가 하면 옛 동베를린에 속했던 판코우 지역의 ‘빵공장’ 문화센터 또한 그렇다. “예술은 음식이다”란 건물 외벽의 구호처럼 지금은 어엿한 복합문화예술센터 노릇을 하는 현장을 살피면서, 여기서 운영하는 ‘문화마차’가 2019년 동독 시절 불법 지하 출판되었던 반정부 유인물 사미즈다트의 현실을 보여주어 통일 전 동독에서도 89평화혁명의 맹아가 싹텄음을 증언한다.

메시지-“자유란 다르게 생각하는 사람들의 자유”

지은이를 따라가다 보면 로자 룩셈부르크 광장에서 묵직한 메시지를 만난다. 독일제국은 물론사민당 지도부에게도 눈엣가시 같은 ‘붉은 장미’. “정부 지지자나 당원들만을 위한 자유는 그들의 수가 아무리 많더라도 결코 자유가 아니다” 등의 어록이 새겨진 조형물들을 찬찬히 접하노라면 절대 권력에 맞섰다가 우익 민병대원들에 의해 무참하게 살해된 여성 사상가의 치열한 삶이 떠오른다.

1968년 프랑크푸르트에서 열린 학생운동단체 SDS의 대표자회의에서 단상을 향해 토마토를 던진 베를린자유대학 여학생 지그리트 뤼거가 전한 메시지는 여전히 유효하다. “남자들은 세상을 바꾸고 싶어 했지만 여성 문제는 네 벽 안에 그대로 가두려 했다”고 비판한 그녀는 ‘반란자들 중의 반란자’로 꼽히지만 말이다.

독일과 베를린 그리고 독일의 과거사 정리에 관한 책자는 이미 많이 나왔다. 하지만, 나치 과거사와 냉전사 두 권으로 이뤄진 이 책은 역사가 잊히지 않도록 애쓴 많은 이들의 헌신과 노력을 부각시켰다는 점에서 남다르다. 여기에 쉽고 유려한 서술과 지은이가 직접 찍은 귀한 사진들, 여기에 꼼꼼한 미주를 더해 대중성과 학술적 엄밀성의 균형을 확보한 점도 돋보인다.

재미와 의미를 겸비한 이 책은, 역사 전공자와 베를린을 여행하려는 이들뿐만 아니라 과거를 어떻게 기억해야 할지 고민하는 모든 이들이 꼭 한번은 읽어보길 권하고 싶다. 꼭 100년 전 9월 1일 벌어졌던 관동대지진 학살을 기억하는 일본의 자세를 보면, 일본에서도 나왔으면 하는 바람이 절실해지는 책이기도 하다.

1941년 10월 18일 1,000명이 넘는 유대인을 실은 첫 열차가 강제수용소로 향했던 그루네발트역 17번 선로 현장. 당시 수용소행의 참상을 보여주면서 그 덕분에 최대 호황을 누렸던 ‘독일철도’가 박물관을 세우고, 배상기금 조성에 참여하고, ‘선로 17’에 기념조형물을 기증하는 등 기억문화에 어떻게 기여했는지 촘촘히 보여준다.

‘평화의 문’으로 예정됐던 브란데부르크 문이 ‘승리의 문’으로, 그 위에 세워진 사두마차 콰드리가의 기수가 ‘평화의 여신’에서 ‘승리의 여신’으로 바뀌는 등의 곡절 역시 마찬가지다. 어떤가. 지은이는 “권력의 상징정치를 위해 이보다 더 자주 오용된 기념물은 없었다”며 준엄하게 역사의 의미를 묻는다.

문화-〈브룬디바〉와 ‘문화마차’가 보여준 사미즈다트

체코 작곡가가 1938년 작곡해 나치 선전용 어린이 오페라 〈브룬디바〉를 본 이들은 많지 않을 것이다. “순간의 자유였던 그러나 행복의 무대였던” 이 작품이 테레지엔트 게토에서의 공연이나 2020년 재연되기까지의 사연은 역설적으로 문화의 힘을 보여준다.

그런가 하면 옛 동베를린에 속했던 판코우 지역의 ‘빵공장’ 문화센터 또한 그렇다. “예술은 음식이다”란 건물 외벽의 구호처럼 지금은 어엿한 복합문화예술센터 노릇을 하는 현장을 살피면서, 여기서 운영하는 ‘문화마차’가 2019년 동독 시절 불법 지하 출판되었던 반정부 유인물 사미즈다트의 현실을 보여주어 통일 전 동독에서도 89평화혁명의 맹아가 싹텄음을 증언한다.

메시지-“자유란 다르게 생각하는 사람들의 자유”

지은이를 따라가다 보면 로자 룩셈부르크 광장에서 묵직한 메시지를 만난다. 독일제국은 물론사민당 지도부에게도 눈엣가시 같은 ‘붉은 장미’. “정부 지지자나 당원들만을 위한 자유는 그들의 수가 아무리 많더라도 결코 자유가 아니다” 등의 어록이 새겨진 조형물들을 찬찬히 접하노라면 절대 권력에 맞섰다가 우익 민병대원들에 의해 무참하게 살해된 여성 사상가의 치열한 삶이 떠오른다.

1968년 프랑크푸르트에서 열린 학생운동단체 SDS의 대표자회의에서 단상을 향해 토마토를 던진 베를린자유대학 여학생 지그리트 뤼거가 전한 메시지는 여전히 유효하다. “남자들은 세상을 바꾸고 싶어 했지만 여성 문제는 네 벽 안에 그대로 가두려 했다”고 비판한 그녀는 ‘반란자들 중의 반란자’로 꼽히지만 말이다.

독일과 베를린 그리고 독일의 과거사 정리에 관한 책자는 이미 많이 나왔다. 하지만, 나치 과거사와 냉전사 두 권으로 이뤄진 이 책은 역사가 잊히지 않도록 애쓴 많은 이들의 헌신과 노력을 부각시켰다는 점에서 남다르다. 여기에 쉽고 유려한 서술과 지은이가 직접 찍은 귀한 사진들, 여기에 꼼꼼한 미주를 더해 대중성과 학술적 엄밀성의 균형을 확보한 점도 돋보인다.

재미와 의미를 겸비한 이 책은, 역사 전공자와 베를린을 여행하려는 이들뿐만 아니라 과거를 어떻게 기억해야 할지 고민하는 모든 이들이 꼭 한번은 읽어보길 권하고 싶다. 꼭 100년 전 9월 1일 벌어졌던 관동대지진 학살을 기억하는 일본의 자세를 보면, 일본에서도 나왔으면 하는 바람이 절실해지는 책이기도 하다.

'27.세계국가의 이해 (독서>책소개) > 1.독일역사문화' 카테고리의 다른 글

| 하룻밤에 읽는 독일사 (2024) (0) | 2024.05.30 |

|---|---|

| 세상에서 가장 짧은 독일사 (2023) (0) | 2024.05.30 |

| 베를린이 역사를 기억하는 법 (2023) - 1 나치 과거사 (0) | 2024.05.30 |

| 히틀러와 미학의 힘 (2024) - 대중을 현혹한 파괴의 예술가 (1) | 2024.05.30 |

| 벽 너머 사라진 나라, 동독 1949-1990 (2024) (0) | 2024.04.09 |