728x90

책소개

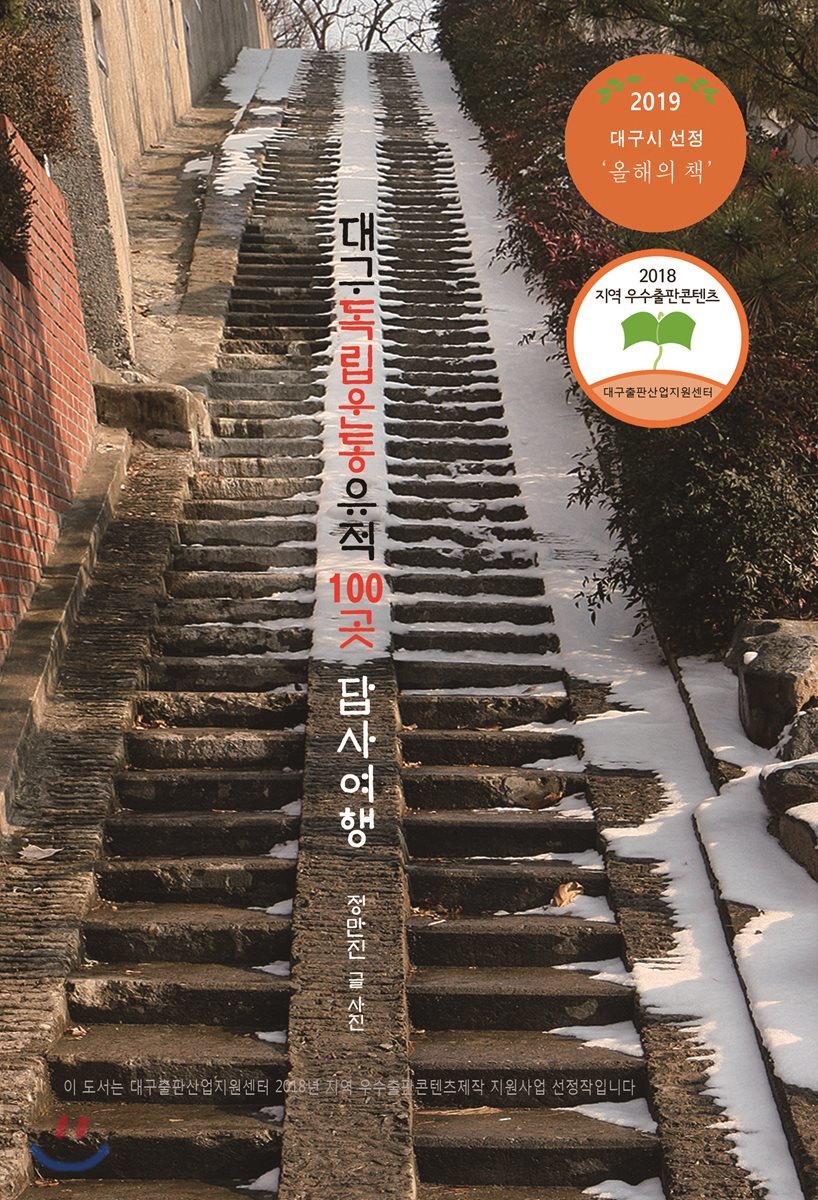

이 책은 2018년도 대구출판산업지원센터의 지역 우수 출판 콘텐츠 제작지원사업 선정 작품이다. 심사위원회는 ‘잊혀지고 사라져가는 대구 지역 독립운동 유적지를 추적하고 발굴하여 정리한 작품으로 학술적 가치가 인정된다’라고 평했다. 심사평처럼 이 책은 사라져가는 대구 일원의 독립운동 유적 100곳을 찾아내고 조사하고 연구하여 그 결과를 사진과 글로 보여주는 한편, 관련 지사들의 생애와 업적 그리고 독립운동사를 소개하고 있다.

목차

조선 후기-1945년 약사 · 311

독립운동사 연표 · 343

01. 일제 동굴 - 조선인을 강제 동원해서 판 10기의 군사 동굴 · 11

02. 심검당 - 사명대사 유적지에 깃든 학승들의 독립정신 · 16

03. 팔공산 - 산남의진 이끌고 왜적과 싸운 ‘대한광복회’ 우재룡 · 26

04. 여봉산 - 대구 유일의 마을 단위 독립만세 운동 장소 · 38

05. 채충식 집터 - 사회주의자는 독립운동가로 인정 못한다? · 49

06. 손양윤 생가터 - 18년을 감옥에서 보낸 독립지사의 생가터 · 53

07. 구찬회 생가터 - 최연소 신민회 회원의 애달픈 20세 순국 · 60

08. 침산 - 대구읍성을 부순 ‘이등박문의 양자’ 박중양 · 64

09. 채기중 순국 기념비 - 대한광복회 경상도 지부장 · 69

10. 장윤덕 기념비 - 이토 암살 계획 실패 후 의병 투쟁 중 순국 · 70

11. 신암선열공원 - 우리나라 유일의 독립운동가 전용 국립묘지 · 76

12. 금전 고택 - 임시정부 경북 지역 군자금 모집 책임자 최종응 · 100

13∼14. 안동농림 학생 의거지, ‘위안부’ 강제 수용소 추정지 · 106

15∼16. 조양회관, 이경희 공적비 - 한적한 곳에 앉·아 있네 · 107

17. 우강헌 - 미국에서 독립 운동을 한 광문회 회원 · 118

18. 서상돈 묘소 - 너무나 초라한 국채보상운동가의 무덤 · 123

19. 수기임태랑 묘소 - ‘빼앗긴 들’에 남은 ‘개척 농민’의 무덤 · 126

20∼24. 가창면 독립운동 유적 - 동맹휴학, 파리장서, 소작쟁의 · 144

25. 대구형무소 터 - 수많은 독립투사들이 순국한 핏빛 유허 · 153

26. 다혁당 투쟁지 - 대구사범학교 학생들의 독립투쟁 유적 · 166

27. 대구공립고등보통학교 터 - 동맹휴학으로 일제에 맞서다 · 178

28. 태극단 투쟁지 - 대구상업학교 학생들의 젊은 의열 · 180

29. 이상호 생가터 - 고문 후유증으로 타계한 태극단 단장 · 180

30. 김상길 생가터 - 태극단 주도자의 한 사람, 사라진 생가 · 180

31. 서상교 생가터 - 태극단 활동으로 인천소년형무소 수감 · 180

32. 이종암 집터 - 대구에 의열단 유적 있다는 말, 처음 듣네 · 187

33. 이육사 집터 - 백마 타고 오는 초인을 기다린 민족 시인 · 194

34. 남산교회 - 예배당 벽에 독립지사들의 얼굴을 새겨둔 교회 · 199

35. 보현사 - 동화사 청년 승려들이 태극기를 제작한 곳 · 205

36. 남문밖시장 - 서문시장에 이은 2차, 3차 만세운동지 · 206

37. 김진만 집터 - 광복회 단원이 되어 무장 투쟁에 앞장서다 209

38. 최제우 유적 - ‘사람이 곧 하늘’이라고 목청껏 외쳤지만 · 211

39. 진골목 - 남일동 패물폐지부인회의 국채보상운동 활동지 · 212

40. 교남YMCA - 대구3·8만세운동 주도 인물들의 기독 단체 · 214

41. 서상한 생가터 - 영친왕 결혼식에 폭탄 투척 계획 · 220

42. 허무당 선언 터 - 암살 등 무력 투쟁을 독려하는 유인물 · 222

43. 이상화 집터 - ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’의 민족시인 · 225

44. 최해청 집터 - 우리나라 최초의 야간 대학을 설립한 교육자 · 227

45. 서상돈 집터 - 우리나라 최초의 민간 기부 운동 · 228

46. 이상정 고택 - 만주를 누빈 장군, 부인은 여류 비행사 · 229

47. 3 · 1운동길 - 90계단 만세운동 학생들이 이동한 독립의 길 · 231

48. 신명여고 3 · 1운동 기념탑 - 10대 여학생들의 “독립만세!” · 231

49. 블레어 선교사 주택 - 독립운동의 역사를 보여주는 박물관 · 231

50. 계성학교 - 대구3 · 8만세운동의 중심 · 232

51. 3 · 8독립만세운동 시발지 - 서문시장은 본래 이곳에 있었다 · 237

52. 이상화 생가터 - 민족 저항 시인의 초라한 생가 · 239

53∼58. 달성 - 대한광복회와 ㄱ당이 태어난 독립운동의 성지 · 241

54. 서동균 비 55. 상화 시비 56. 이상룡 비 57. 허위 비 58. 신사 터

59. 순종 동상 - 망국의 무기력한 왕을 동상 세워 기념 · 254

60. 조양회관 터 - 8·15를 가장 먼저 맞이한 사람들 · 254

61. 광문사 터 - 국채보상운동 발원지 · 256

62. 우현서루 터 - 민족교육기관 형태의 개인 도서관 · 258

63. 북성로 - 이 길을 걷는 것이 ‘다크 투어’인가? · 260

64. 이일우 고택 - 우현서루를 운영한 이상화의 큰아버지 · 264

65. 이종암 모금지 - 대구은행 직원, 의열단 부단장이 되다 · 265

66. 대구 경찰서 터 - 일제의 본거지에 자리잡은 중부 경찰서 · 266

67. 종로 초등학교 - 교문 안 담장에 독립운동 이야기가 가득! · 270

68. 희움 박물관 - 강제 ‘위안부’의 역사가 증언하는 일제 · 271

69. 김석형 집터 - 조선어학회 사건으로 함흥 형무소 투옥 · 274

70. 이육사 문학관 - 내 고장 7월은 청포도가 익어가는 시절 · 279

71. 북후정 터 - 국채보상운동의 첫 공식 출범지 · 279

72. 장진홍 의사 유적지 - 우리의 진면목을 세계에 떨친 의거 · 280

73. 동척 대구지점 터 - 우리나라 경제 침탈의 본거지 · 286

74. 국채보상운동기념관, 국채보상공원 - 민중의 나라사랑 · 286

75. 일본 보병 80연대 본영 터 - 예나 지금이나 외국군 주둔지 · 286

76∼78. 임용상 동상, 이시영 순국 기념탑, 송두환 흉상 · 287

79. 안일사 - 조선국권회복단이 결성된 앞산의 암자 · 290

80∼83. 윤상태 집 터, 우병기 비, 우하교 비, 파리장서비 · 292

84. 태극단 기념탑 - 학교는 옮겨졌지만 투쟁 정신은 영원하리 · 294

85∼90. 두류공원 인물동산 - 독립투사들을 기려 조성된 동산 · 295

91. 서상일 동상 - 조양회관을 건립한 대구의 인물 · 296

92. 김병욱 송덕비 - 걱정 없는 세상을 꿈꾼 사범학교 학생들 · 297

93. 이상화 이상정 묘소 - 두 형제가 나란히 누워있는 곳 · 298

94. 정학이 동상 - 21세에 일본에서 옥사한 독립지사 · 299

95. 문영박 유적지 - 임시정부로부터 감사장을 받은 후원자 · 301

96. 이현수 부자 생가터 - 임시정부에서 활동한 3부자의 이산 · 303

97. 문석봉 집터 - 명성황후 시해 사건 이후 최초의 의병장 · 305

98. 비슬산 - 조기홍 지사가 무기를 숨겨두고 기다린 곳 · 307

99. 삼가헌 - 순종 장례일을 맞아 기획한 6 · 10만세운동 · 308

100. 이윤재 묘터 - 조선어학회와 허무당 선언 사건 · 309

독립운동사 연표 · 343

01. 일제 동굴 - 조선인을 강제 동원해서 판 10기의 군사 동굴 · 11

02. 심검당 - 사명대사 유적지에 깃든 학승들의 독립정신 · 16

03. 팔공산 - 산남의진 이끌고 왜적과 싸운 ‘대한광복회’ 우재룡 · 26

04. 여봉산 - 대구 유일의 마을 단위 독립만세 운동 장소 · 38

05. 채충식 집터 - 사회주의자는 독립운동가로 인정 못한다? · 49

06. 손양윤 생가터 - 18년을 감옥에서 보낸 독립지사의 생가터 · 53

07. 구찬회 생가터 - 최연소 신민회 회원의 애달픈 20세 순국 · 60

08. 침산 - 대구읍성을 부순 ‘이등박문의 양자’ 박중양 · 64

09. 채기중 순국 기념비 - 대한광복회 경상도 지부장 · 69

10. 장윤덕 기념비 - 이토 암살 계획 실패 후 의병 투쟁 중 순국 · 70

11. 신암선열공원 - 우리나라 유일의 독립운동가 전용 국립묘지 · 76

12. 금전 고택 - 임시정부 경북 지역 군자금 모집 책임자 최종응 · 100

13∼14. 안동농림 학생 의거지, ‘위안부’ 강제 수용소 추정지 · 106

15∼16. 조양회관, 이경희 공적비 - 한적한 곳에 앉·아 있네 · 107

17. 우강헌 - 미국에서 독립 운동을 한 광문회 회원 · 118

18. 서상돈 묘소 - 너무나 초라한 국채보상운동가의 무덤 · 123

19. 수기임태랑 묘소 - ‘빼앗긴 들’에 남은 ‘개척 농민’의 무덤 · 126

20∼24. 가창면 독립운동 유적 - 동맹휴학, 파리장서, 소작쟁의 · 144

25. 대구형무소 터 - 수많은 독립투사들이 순국한 핏빛 유허 · 153

26. 다혁당 투쟁지 - 대구사범학교 학생들의 독립투쟁 유적 · 166

27. 대구공립고등보통학교 터 - 동맹휴학으로 일제에 맞서다 · 178

28. 태극단 투쟁지 - 대구상업학교 학생들의 젊은 의열 · 180

29. 이상호 생가터 - 고문 후유증으로 타계한 태극단 단장 · 180

30. 김상길 생가터 - 태극단 주도자의 한 사람, 사라진 생가 · 180

31. 서상교 생가터 - 태극단 활동으로 인천소년형무소 수감 · 180

32. 이종암 집터 - 대구에 의열단 유적 있다는 말, 처음 듣네 · 187

33. 이육사 집터 - 백마 타고 오는 초인을 기다린 민족 시인 · 194

34. 남산교회 - 예배당 벽에 독립지사들의 얼굴을 새겨둔 교회 · 199

35. 보현사 - 동화사 청년 승려들이 태극기를 제작한 곳 · 205

36. 남문밖시장 - 서문시장에 이은 2차, 3차 만세운동지 · 206

37. 김진만 집터 - 광복회 단원이 되어 무장 투쟁에 앞장서다 209

38. 최제우 유적 - ‘사람이 곧 하늘’이라고 목청껏 외쳤지만 · 211

39. 진골목 - 남일동 패물폐지부인회의 국채보상운동 활동지 · 212

40. 교남YMCA - 대구3·8만세운동 주도 인물들의 기독 단체 · 214

41. 서상한 생가터 - 영친왕 결혼식에 폭탄 투척 계획 · 220

42. 허무당 선언 터 - 암살 등 무력 투쟁을 독려하는 유인물 · 222

43. 이상화 집터 - ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’의 민족시인 · 225

44. 최해청 집터 - 우리나라 최초의 야간 대학을 설립한 교육자 · 227

45. 서상돈 집터 - 우리나라 최초의 민간 기부 운동 · 228

46. 이상정 고택 - 만주를 누빈 장군, 부인은 여류 비행사 · 229

47. 3 · 1운동길 - 90계단 만세운동 학생들이 이동한 독립의 길 · 231

48. 신명여고 3 · 1운동 기념탑 - 10대 여학생들의 “독립만세!” · 231

49. 블레어 선교사 주택 - 독립운동의 역사를 보여주는 박물관 · 231

50. 계성학교 - 대구3 · 8만세운동의 중심 · 232

51. 3 · 8독립만세운동 시발지 - 서문시장은 본래 이곳에 있었다 · 237

52. 이상화 생가터 - 민족 저항 시인의 초라한 생가 · 239

53∼58. 달성 - 대한광복회와 ㄱ당이 태어난 독립운동의 성지 · 241

54. 서동균 비 55. 상화 시비 56. 이상룡 비 57. 허위 비 58. 신사 터

59. 순종 동상 - 망국의 무기력한 왕을 동상 세워 기념 · 254

60. 조양회관 터 - 8·15를 가장 먼저 맞이한 사람들 · 254

61. 광문사 터 - 국채보상운동 발원지 · 256

62. 우현서루 터 - 민족교육기관 형태의 개인 도서관 · 258

63. 북성로 - 이 길을 걷는 것이 ‘다크 투어’인가? · 260

64. 이일우 고택 - 우현서루를 운영한 이상화의 큰아버지 · 264

65. 이종암 모금지 - 대구은행 직원, 의열단 부단장이 되다 · 265

66. 대구 경찰서 터 - 일제의 본거지에 자리잡은 중부 경찰서 · 266

67. 종로 초등학교 - 교문 안 담장에 독립운동 이야기가 가득! · 270

68. 희움 박물관 - 강제 ‘위안부’의 역사가 증언하는 일제 · 271

69. 김석형 집터 - 조선어학회 사건으로 함흥 형무소 투옥 · 274

70. 이육사 문학관 - 내 고장 7월은 청포도가 익어가는 시절 · 279

71. 북후정 터 - 국채보상운동의 첫 공식 출범지 · 279

72. 장진홍 의사 유적지 - 우리의 진면목을 세계에 떨친 의거 · 280

73. 동척 대구지점 터 - 우리나라 경제 침탈의 본거지 · 286

74. 국채보상운동기념관, 국채보상공원 - 민중의 나라사랑 · 286

75. 일본 보병 80연대 본영 터 - 예나 지금이나 외국군 주둔지 · 286

76∼78. 임용상 동상, 이시영 순국 기념탑, 송두환 흉상 · 287

79. 안일사 - 조선국권회복단이 결성된 앞산의 암자 · 290

80∼83. 윤상태 집 터, 우병기 비, 우하교 비, 파리장서비 · 292

84. 태극단 기념탑 - 학교는 옮겨졌지만 투쟁 정신은 영원하리 · 294

85∼90. 두류공원 인물동산 - 독립투사들을 기려 조성된 동산 · 295

91. 서상일 동상 - 조양회관을 건립한 대구의 인물 · 296

92. 김병욱 송덕비 - 걱정 없는 세상을 꿈꾼 사범학교 학생들 · 297

93. 이상화 이상정 묘소 - 두 형제가 나란히 누워있는 곳 · 298

94. 정학이 동상 - 21세에 일본에서 옥사한 독립지사 · 299

95. 문영박 유적지 - 임시정부로부터 감사장을 받은 후원자 · 301

96. 이현수 부자 생가터 - 임시정부에서 활동한 3부자의 이산 · 303

97. 문석봉 집터 - 명성황후 시해 사건 이후 최초의 의병장 · 305

98. 비슬산 - 조기홍 지사가 무기를 숨겨두고 기다린 곳 · 307

99. 삼가헌 - 순종 장례일을 맞아 기획한 6 · 10만세운동 · 308

100. 이윤재 묘터 - 조선어학회와 허무당 선언 사건 · 309

책 속으로

[15장 - 조양회관]

임진왜란 당시 하늘이 내려준 장군이라 하여 ‘천강장군’이라 불렸고, 늘 붉은 옷을 입고 다녀 ‘홍의장군’이라는 별명도 얻었던 의병장 곽재우의 호는 망우당이다. 경북 영천에서 발원하여 경산 하양을 거쳐 대구 동구 반야월 일원으로 흘러들어왔다가 다시 팔달교 아래를 지나 강창에서 낙동강과 만나는 금호강 물가의 효목동 1234-2번지 언덕 위에 ‘망우당 공원’이 조성되어 있다. 당연히 이곳에는 곽재우 장군의 동상, 임진왜란 당시 영남 지역 의병들의 활동과 7년 전쟁사를 여러 게시물을 통해 일목요연하게 설명해주는 ‘임란 의병관’, 영남 지역 임진왜란 호국 영령 315분의 위패가 모셔진 ‘임란 호국 영남 충의단’ 등이 있다.

임진왜란이 일어난 때는 1592년이다. 7년 동안이나 이어진 이 국제 전쟁은 우리나라를 온통 쑥대밭으로 만들었다. 임란의병관은 게시물 [피해와 반성]을 통해 ‘임진왜란은 조선과 일본, 명에 커다란 변화를 초래했고, 급격한 동아시아의 정세 변화를 가져왔다. 가장 큰 피해는 조선에 있었다. 조선은 계속되는 전란으로 농지 면적의 2/3 이상이 황폐화되어 농민의 생활이 어려워지고 국가 재정도 고갈되었다. 많은 사상자로 인구가 줄고 가옥과 재산의 손실도 막대하였다. 민심도 흉흉해져 이몽학의 난과 같은 반란도 일어났다.’라고 규정하고 있다.

그러나 ‘반성’은 없었다. 임진왜란이 끝난 1598년 이후 312년 뒤인 1910년 우리나라는 일본의 식민지가 되었다. 임진왜란은 2차 전쟁인 정유재란까지 합해서 7년이었지만 이번에는 35년 동안이나 굴욕과 수탈의 삶을 살아야했다. 반만 년 유구한 우리 국사에서 가장 치욕스러운 시간이었고, 더 이상 모욕적일 수 없는 민족의 수치였다.

1922년 달성 앞에 세워졌던 조양회관이 1982년 임진왜란의 역사를 기억하고 반성하는 공간인 망우당공원 안으로 옮겨졌다. 1910년의 망국을 되새김하게 이끌어주는 조양회관을 이건할 장소로는 역시 임진왜란의 학습 장소인 망우당공원이 가장 적당했던 것인가! 조양회관 네 글자가 본래 조선의 빛을 보겠다는 독립 염원을 담은 이름이었고, 그 이름답게 조양회관은 대구 청년들이 함께 민족의식을 키워가는 만남과 교육의 장이었기에 하는 말이다.

조양회관은 이곳으로 옮겨진 뒤 주로 ‘광복회관’으로 알려져 있다. 광복회가 사용하는 건물로 인식되고 있는 셈이다. 대구 유일의 이전 · 복원 건물이라는 의의를 지닌 등록문화재 4호 문화유산이고, 독립문을 연상하도록 설계된 정문 입구에 걸린 현판도 여전히 ‘朝陽會館’이지만, 그래도 조양회관은 본래 자리도 잃고 이름도 사실상 잃어버렸다. 그런 점에서 문득 김광섭의 ‘성북동 비둘기’가 떠오른다.

(전략) 성북동 메마른 골짜기에는

조용히 앉아 콩알 하나 찍어 먹을

널찍한 마당은커녕 가는 데마다

채석장 포성이 메아리쳐서

피난하듯 지붕에 올라앉아

아침 구공탄 굴뚝 연기에서 향수를

느끼다가

산 1번지 채석장에 도로 가서

금방 따낸 돌 온기에 닦는다 (후략)

조양회관이 본래 자리에. 본래 모습으로 고이 남아 있으면 얼마나 좋을까! 건물 앞에 좌상으로 앉아계시는 동암 서상일(1887∼1961) 지사께서 마치 한탄처럼 속삭이는 듯하다.

서상일은 대구의 대표적인 독립지사 중 한 사람이다. 1887년 7월 9일 태어난 동암은 22세이던 1909년 안희제, 김동삼, 윤병호 등과 함께 무장 항일 투쟁 단체인 대동청년단을 결성하여 독립운동을 시작한다. 1910년 보성전문학교(현 고려대) 법과를 졸업할 때에는 한일합방에 항의하여 9인 결사대를 조직, 서울 주재 9개국 공사관에 독립선언문을 배포한다. 1917년 만주 등지에서 독립운동을 하던 동암은 귀국하여 3 · 1운동에 참여했다가 ‘내란죄’로 서대문형무소에 투옥된다.

감옥에서 출소 후 동암은 인재 양성과 국민의식 진작이 민족의 진정한 독립을 회복하는 길이라고 인식, 고향인 대구로 내려온다. ‘의식분자들의 결집이 절대로 필요함을 생각하고 있던’ 동암은 ‘조양회관을 건립하여 주로 의식분자들의 결집과 계몽 사업에 전력을 기울였다(1957년 8월 발표 [험난할망정 영광스런 먼 길]의 표현).’

[1928년에 제작된 《대구 조양회관 개요》의 ‘연혁’에 ‘서력(서기) 1921년 봄에 몇 명의 동지가 서로 만나 대구구락부 기성회를 조직하고 부관(조양회관) 건축의 회의를 진행할 때 당시 이에 상응하는 동지는 만강의(가득한) 성의를 다하여 각자 부관이 이루어지기를 기약하면서 의연금을 변출하고(나누어 내고) 회(기성회)의 진행을 위하여 사신(몸을 던져) 노력함에 있어 회의 기운은 자못 왕성하다.’라는 표현이 실려 있다.]

많은 인사들이 조양회관 건립에 동참하기로 되어 있었지만 일제의 방해로 실천에까지 이어지지 못했다. 독립지사 백남채만 벽돌을 제공했다. 서상일은 거의 혼자 재정을 부담하여 (달성공원 앞 옛 원화여고 자리에) 대지 500평, 건평 138평의 2층 건물 ‘조양회관’을 지었다. 압록강에서 가져온 낙엽송 통나무를 사용하여 목조 부분을 지었고, 바닥도 그 나무로 깔았다.

외관은 붉은 벽돌로 장식했는데 한국인 건축가 윤학기가 설계, 백남채가 공사 감독을 맡았고, 중국인 기술자를 초빙해서 일을 시켰다. 창문의 둘레는 화강암으로 정착시켰다. 웅장한 천장에 통나무 대들보가 걸쳐져 있고 기둥이 없는 점은 조양회관의 특징 중 한 가지였다. 서상일은 이 목조 건물에 ‘아침에 해가 가장 먼저 비치는 집’이라는 뜻의 이름을 붙였다. 은근히 민족의식을 드러내었던 것이다.

동암은 조양회관을 대구 청년들의 정신적 구심지로 만든다. 1,000 명을 수용할 수 있는 대강당만이 아니라 회의실, 사무실, 인쇄공장, 사진부에 오락실까지 갖춘 조양회관에서는 시국, 국산품 애용, 상공업 진흥 등에 관한 강연회가 줄을 이었고, 밤에는 청소년들을 대상으로 야학을 실시했다. ‘농촌’이라는 잡지도 발간했다.

일제는 조양회관을 모질게 탄압했다. 결국 조양회관은 1930년대 후반 들어 대구 부립(시립) 도서관으로 사용되었고, 심지어 태평양전쟁 막바지에는 일본 보급 부대가 주둔했다. 해방 직후 서상일이 정치 활동을 하자 한민당 사무실로도 쓰였고, 6 · 25전쟁 때는 군대의 병영이 되기도 했다.

조양회관이 다시 조양회관으로 제 면모를 찾게 되는 때는 1954년이다. 하지만 그것도 얼마 가지 못했다. 이듬해인 1955년에 원화여자고등학교가 설립되면서 학교 교무실로 변했다. 그 후 1980년 학교 부지가 건설회사에 넘어감으로써 조양회관은 끝내 헐리는 운명을 맞았다. 해체되었던 건물은 1982년 지금 자리에 복건되었다.

3 · 1운동 때 투옥되었던 서상일은 1929년 10월 18일 장진홍 의사의 조선은행 폭파 사건 가담 혐의로 재차 구속된다. 해방 후에도 서상일의 생애는 순탄하지 않았다. 1948년 5월 10일 실시된 제헌 국회의원 선거에서 당선되지만 이승만 독재에 항의하다 또 구속되었다. 일제 강점기 때에도 해방 이후에도 구속되기는 마찬가지였다. 그뿐이 아니다. 1961년 5 · 16 직후에도 군사정부에 의해 기소되었다. 마침내 서상일은 재판이 계류된 상태에서 1962년 4월 18일 세상을 떠났다.

임진왜란 당시 하늘이 내려준 장군이라 하여 ‘천강장군’이라 불렸고, 늘 붉은 옷을 입고 다녀 ‘홍의장군’이라는 별명도 얻었던 의병장 곽재우의 호는 망우당이다. 경북 영천에서 발원하여 경산 하양을 거쳐 대구 동구 반야월 일원으로 흘러들어왔다가 다시 팔달교 아래를 지나 강창에서 낙동강과 만나는 금호강 물가의 효목동 1234-2번지 언덕 위에 ‘망우당 공원’이 조성되어 있다. 당연히 이곳에는 곽재우 장군의 동상, 임진왜란 당시 영남 지역 의병들의 활동과 7년 전쟁사를 여러 게시물을 통해 일목요연하게 설명해주는 ‘임란 의병관’, 영남 지역 임진왜란 호국 영령 315분의 위패가 모셔진 ‘임란 호국 영남 충의단’ 등이 있다.

임진왜란이 일어난 때는 1592년이다. 7년 동안이나 이어진 이 국제 전쟁은 우리나라를 온통 쑥대밭으로 만들었다. 임란의병관은 게시물 [피해와 반성]을 통해 ‘임진왜란은 조선과 일본, 명에 커다란 변화를 초래했고, 급격한 동아시아의 정세 변화를 가져왔다. 가장 큰 피해는 조선에 있었다. 조선은 계속되는 전란으로 농지 면적의 2/3 이상이 황폐화되어 농민의 생활이 어려워지고 국가 재정도 고갈되었다. 많은 사상자로 인구가 줄고 가옥과 재산의 손실도 막대하였다. 민심도 흉흉해져 이몽학의 난과 같은 반란도 일어났다.’라고 규정하고 있다.

그러나 ‘반성’은 없었다. 임진왜란이 끝난 1598년 이후 312년 뒤인 1910년 우리나라는 일본의 식민지가 되었다. 임진왜란은 2차 전쟁인 정유재란까지 합해서 7년이었지만 이번에는 35년 동안이나 굴욕과 수탈의 삶을 살아야했다. 반만 년 유구한 우리 국사에서 가장 치욕스러운 시간이었고, 더 이상 모욕적일 수 없는 민족의 수치였다.

1922년 달성 앞에 세워졌던 조양회관이 1982년 임진왜란의 역사를 기억하고 반성하는 공간인 망우당공원 안으로 옮겨졌다. 1910년의 망국을 되새김하게 이끌어주는 조양회관을 이건할 장소로는 역시 임진왜란의 학습 장소인 망우당공원이 가장 적당했던 것인가! 조양회관 네 글자가 본래 조선의 빛을 보겠다는 독립 염원을 담은 이름이었고, 그 이름답게 조양회관은 대구 청년들이 함께 민족의식을 키워가는 만남과 교육의 장이었기에 하는 말이다.

조양회관은 이곳으로 옮겨진 뒤 주로 ‘광복회관’으로 알려져 있다. 광복회가 사용하는 건물로 인식되고 있는 셈이다. 대구 유일의 이전 · 복원 건물이라는 의의를 지닌 등록문화재 4호 문화유산이고, 독립문을 연상하도록 설계된 정문 입구에 걸린 현판도 여전히 ‘朝陽會館’이지만, 그래도 조양회관은 본래 자리도 잃고 이름도 사실상 잃어버렸다. 그런 점에서 문득 김광섭의 ‘성북동 비둘기’가 떠오른다.

(전략) 성북동 메마른 골짜기에는

조용히 앉아 콩알 하나 찍어 먹을

널찍한 마당은커녕 가는 데마다

채석장 포성이 메아리쳐서

피난하듯 지붕에 올라앉아

아침 구공탄 굴뚝 연기에서 향수를

느끼다가

산 1번지 채석장에 도로 가서

금방 따낸 돌 온기에 닦는다 (후략)

조양회관이 본래 자리에. 본래 모습으로 고이 남아 있으면 얼마나 좋을까! 건물 앞에 좌상으로 앉아계시는 동암 서상일(1887∼1961) 지사께서 마치 한탄처럼 속삭이는 듯하다.

서상일은 대구의 대표적인 독립지사 중 한 사람이다. 1887년 7월 9일 태어난 동암은 22세이던 1909년 안희제, 김동삼, 윤병호 등과 함께 무장 항일 투쟁 단체인 대동청년단을 결성하여 독립운동을 시작한다. 1910년 보성전문학교(현 고려대) 법과를 졸업할 때에는 한일합방에 항의하여 9인 결사대를 조직, 서울 주재 9개국 공사관에 독립선언문을 배포한다. 1917년 만주 등지에서 독립운동을 하던 동암은 귀국하여 3 · 1운동에 참여했다가 ‘내란죄’로 서대문형무소에 투옥된다.

감옥에서 출소 후 동암은 인재 양성과 국민의식 진작이 민족의 진정한 독립을 회복하는 길이라고 인식, 고향인 대구로 내려온다. ‘의식분자들의 결집이 절대로 필요함을 생각하고 있던’ 동암은 ‘조양회관을 건립하여 주로 의식분자들의 결집과 계몽 사업에 전력을 기울였다(1957년 8월 발표 [험난할망정 영광스런 먼 길]의 표현).’

[1928년에 제작된 《대구 조양회관 개요》의 ‘연혁’에 ‘서력(서기) 1921년 봄에 몇 명의 동지가 서로 만나 대구구락부 기성회를 조직하고 부관(조양회관) 건축의 회의를 진행할 때 당시 이에 상응하는 동지는 만강의(가득한) 성의를 다하여 각자 부관이 이루어지기를 기약하면서 의연금을 변출하고(나누어 내고) 회(기성회)의 진행을 위하여 사신(몸을 던져) 노력함에 있어 회의 기운은 자못 왕성하다.’라는 표현이 실려 있다.]

많은 인사들이 조양회관 건립에 동참하기로 되어 있었지만 일제의 방해로 실천에까지 이어지지 못했다. 독립지사 백남채만 벽돌을 제공했다. 서상일은 거의 혼자 재정을 부담하여 (달성공원 앞 옛 원화여고 자리에) 대지 500평, 건평 138평의 2층 건물 ‘조양회관’을 지었다. 압록강에서 가져온 낙엽송 통나무를 사용하여 목조 부분을 지었고, 바닥도 그 나무로 깔았다.

외관은 붉은 벽돌로 장식했는데 한국인 건축가 윤학기가 설계, 백남채가 공사 감독을 맡았고, 중국인 기술자를 초빙해서 일을 시켰다. 창문의 둘레는 화강암으로 정착시켰다. 웅장한 천장에 통나무 대들보가 걸쳐져 있고 기둥이 없는 점은 조양회관의 특징 중 한 가지였다. 서상일은 이 목조 건물에 ‘아침에 해가 가장 먼저 비치는 집’이라는 뜻의 이름을 붙였다. 은근히 민족의식을 드러내었던 것이다.

동암은 조양회관을 대구 청년들의 정신적 구심지로 만든다. 1,000 명을 수용할 수 있는 대강당만이 아니라 회의실, 사무실, 인쇄공장, 사진부에 오락실까지 갖춘 조양회관에서는 시국, 국산품 애용, 상공업 진흥 등에 관한 강연회가 줄을 이었고, 밤에는 청소년들을 대상으로 야학을 실시했다. ‘농촌’이라는 잡지도 발간했다.

일제는 조양회관을 모질게 탄압했다. 결국 조양회관은 1930년대 후반 들어 대구 부립(시립) 도서관으로 사용되었고, 심지어 태평양전쟁 막바지에는 일본 보급 부대가 주둔했다. 해방 직후 서상일이 정치 활동을 하자 한민당 사무실로도 쓰였고, 6 · 25전쟁 때는 군대의 병영이 되기도 했다.

조양회관이 다시 조양회관으로 제 면모를 찾게 되는 때는 1954년이다. 하지만 그것도 얼마 가지 못했다. 이듬해인 1955년에 원화여자고등학교가 설립되면서 학교 교무실로 변했다. 그 후 1980년 학교 부지가 건설회사에 넘어감으로써 조양회관은 끝내 헐리는 운명을 맞았다. 해체되었던 건물은 1982년 지금 자리에 복건되었다.

3 · 1운동 때 투옥되었던 서상일은 1929년 10월 18일 장진홍 의사의 조선은행 폭파 사건 가담 혐의로 재차 구속된다. 해방 후에도 서상일의 생애는 순탄하지 않았다. 1948년 5월 10일 실시된 제헌 국회의원 선거에서 당선되지만 이승만 독재에 항의하다 또 구속되었다. 일제 강점기 때에도 해방 이후에도 구속되기는 마찬가지였다. 그뿐이 아니다. 1961년 5 · 16 직후에도 군사정부에 의해 기소되었다. 마침내 서상일은 재판이 계류된 상태에서 1962년 4월 18일 세상을 떠났다.

--- 본문 중에서

출판사 리뷰

외지인들은 “대구는 독립운동의 성지”라고 말합니다.

망국의 충격으로 모두가 실의와 좌절에 빠져 있던 1910년대 초, 투철한 의지와 강인한 실천력을 바탕으로 담대한 국내 무장 투쟁을 선도함으로써 3 · 1운동과 의열단 등 국외 독립 전쟁의 노둣돌을 놓았던 대한광복회가 1915년 8월 25일, 다른 곳 아닌 대구(!) 달성에서 결성되었습니다.

대구 달성에서는 ‘ㄱ당’도 결성되었고, 손양윤 지사 등이 독립 투쟁을 기획하기도 했습니다. 하지만 국가 사적 62호 달성은 오늘날 공원 또는 동물원으로만 여겨질 뿐 대한광복회 등을 낳은 독립운동 유적지로는 전혀 인식되지 않고 있습니다. ‘사람이 먼저’라고 하지만 달성은 동물들이 주인일 뿐입니다.

그뿐이 아닙니다. 구한말 최초로 의병을 일으킨 문석봉 지사의 생가터가 대구에 있지만 그의 이름과 유허를 아는 사람은 거의 없습니다. 의열단 부단장 이종암 지사가 대구 사람이라는 사실도 잊힌 지 오래되었습니다. 육사가 살았던 집은 곧 철거될 처지에 놓여 있습니다.

지역 상황이 그런 탓인지, 대구에는 향토의 독립운동 유적을 일목요연하게 정리하여 시민들이 답사하기 쉽도록 안내하는 책도 찾아보기 어렵습니다. 따라서 대구의 독립운동 유적 100곳을 글과 사진으로 담은 《대구 독립운동 유적 100곳 답사여행》은 특별한 가치가 있습니다. 선행 연구자들과 독자들의 애정 어린 가르침이 있어 이 책을 더욱 충실한 ‘대구 독립운동 유적 답사여행의 길잡이’가 되기를 기원합니다. 배한동(전 대한정치학회 회장, 전국 국공립대 교수협의회 상임의장, 독립운동정신계승사업회 상임대표)

망국의 충격으로 모두가 실의와 좌절에 빠져 있던 1910년대 초, 투철한 의지와 강인한 실천력을 바탕으로 담대한 국내 무장 투쟁을 선도함으로써 3 · 1운동과 의열단 등 국외 독립 전쟁의 노둣돌을 놓았던 대한광복회가 1915년 8월 25일, 다른 곳 아닌 대구(!) 달성에서 결성되었습니다.

대구 달성에서는 ‘ㄱ당’도 결성되었고, 손양윤 지사 등이 독립 투쟁을 기획하기도 했습니다. 하지만 국가 사적 62호 달성은 오늘날 공원 또는 동물원으로만 여겨질 뿐 대한광복회 등을 낳은 독립운동 유적지로는 전혀 인식되지 않고 있습니다. ‘사람이 먼저’라고 하지만 달성은 동물들이 주인일 뿐입니다.

그뿐이 아닙니다. 구한말 최초로 의병을 일으킨 문석봉 지사의 생가터가 대구에 있지만 그의 이름과 유허를 아는 사람은 거의 없습니다. 의열단 부단장 이종암 지사가 대구 사람이라는 사실도 잊힌 지 오래되었습니다. 육사가 살았던 집은 곧 철거될 처지에 놓여 있습니다.

지역 상황이 그런 탓인지, 대구에는 향토의 독립운동 유적을 일목요연하게 정리하여 시민들이 답사하기 쉽도록 안내하는 책도 찾아보기 어렵습니다. 따라서 대구의 독립운동 유적 100곳을 글과 사진으로 담은 《대구 독립운동 유적 100곳 답사여행》은 특별한 가치가 있습니다. 선행 연구자들과 독자들의 애정 어린 가르침이 있어 이 책을 더욱 충실한 ‘대구 독립운동 유적 답사여행의 길잡이’가 되기를 기원합니다. 배한동(전 대한정치학회 회장, 전국 국공립대 교수협의회 상임의장, 독립운동정신계승사업회 상임대표)

'21.여행박사 (독서) > 2.역사여행' 카테고리의 다른 글

| 김사원세끼의 노포 투어 (2024) (4) | 2024.10.09 |

|---|---|

| 역사를 읽는 법 (2024) (2) | 2024.09.28 |

| 당일치기 조선여행 (2024) - 한양과 경성, 두 개의 조선을 걷는 시간 (0) | 2024.05.18 |

| 간도의 용두레 우물에 묻힌 고구려 성곽 (2011) - 연변 고구려 유적 답사기 (0) | 2024.05.02 |

| 사찰기행 불교 유산을 찾아서 (2024) (0) | 2024.04.20 |