728x90

책소개

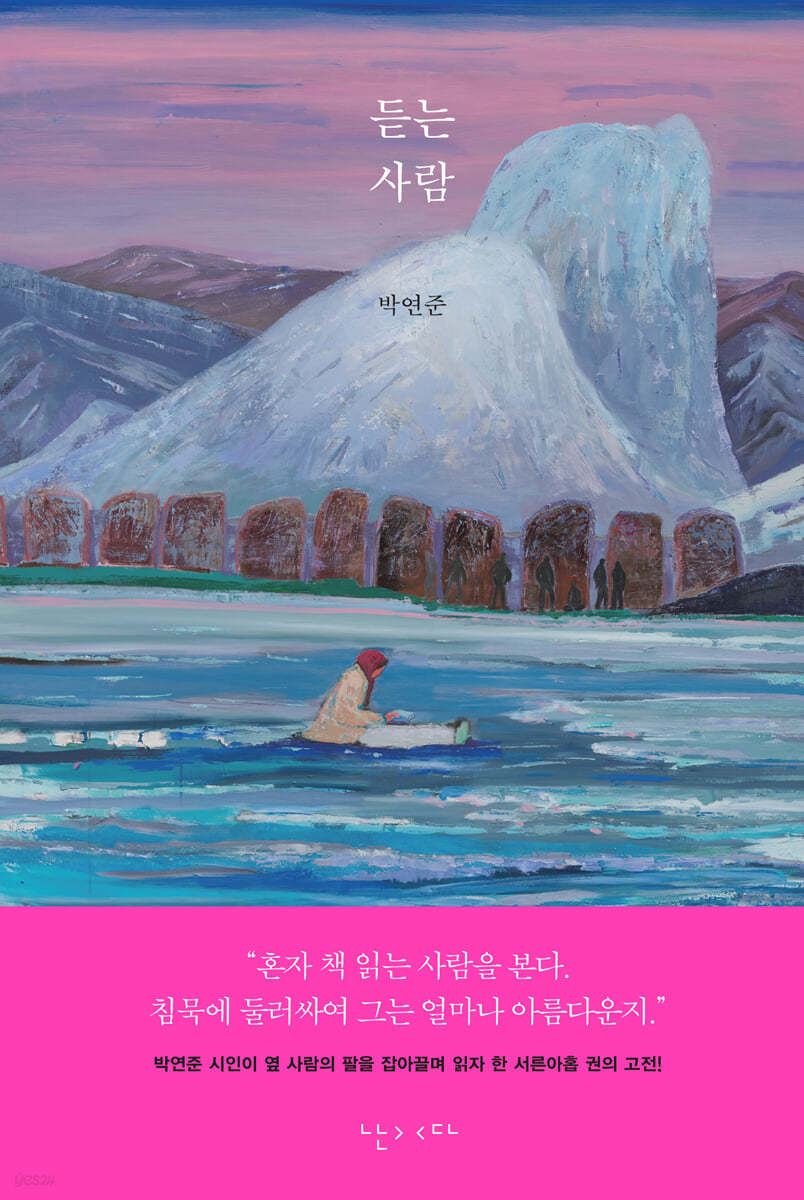

“혼자 책 읽는 사람을 본다.

침묵에 둘러싸여 그는 얼마나 아름다운지.”

박연준 시인이 옆 사람의 팔을 잡아끌며 읽자 한 서른아홉 권의 고전!

독서가 타인의 말을 공들여 듣는 행위라 한다면, 언제까지나 공들여 듣는 사람이 되고 싶다고 말하는 박연준 시인. 『듣는 사람』에서 박연준 시인은 그간 자신이 귀 기울였던 서른아홉 권의 책을 소개한다.

이들은 대개 우리가 고전이라고 부르는 책들이다. ‘고전’이라 불린다면 결국 오랫동안 읽히고 읽혀도 여전히 그 매력이 마르지 않은 책이라는 뜻일 터. 과연 이들 책은 어떤 거창한 이념이나 이야기를 담지 않고 있다. 오히려 ‘지혜롭지 못한 이들의 좌충우돌기’에 가깝다. 다만 서른아홉 개의 서로 다른 삶, 어쩌면 평범할 수도, 어쩌면 어리석을 수도 있으나 바로 그렇기에 무척이나 빛났던 삶을 담고 있을 뿐이다. 그 어떤 삶도 완벽할 순 없으니 그 누구도 온전히 지혜로울 순 없으니, 최선은 피할 수 없는 좌충우돌을 겁내지 않는 것, 그리고 최대한 즐기는 것, 이를 이 서른아홉 권의 책들은 말하고 있다.

박연준 시인이 옆 사람의 팔을 잡아끌며 읽자 한 서른아홉 권의 고전!

독서가 타인의 말을 공들여 듣는 행위라 한다면, 언제까지나 공들여 듣는 사람이 되고 싶다고 말하는 박연준 시인. 『듣는 사람』에서 박연준 시인은 그간 자신이 귀 기울였던 서른아홉 권의 책을 소개한다.

이들은 대개 우리가 고전이라고 부르는 책들이다. ‘고전’이라 불린다면 결국 오랫동안 읽히고 읽혀도 여전히 그 매력이 마르지 않은 책이라는 뜻일 터. 과연 이들 책은 어떤 거창한 이념이나 이야기를 담지 않고 있다. 오히려 ‘지혜롭지 못한 이들의 좌충우돌기’에 가깝다. 다만 서른아홉 개의 서로 다른 삶, 어쩌면 평범할 수도, 어쩌면 어리석을 수도 있으나 바로 그렇기에 무척이나 빛났던 삶을 담고 있을 뿐이다. 그 어떤 삶도 완벽할 순 없으니 그 누구도 온전히 지혜로울 순 없으니, 최선은 피할 수 없는 좌충우돌을 겁내지 않는 것, 그리고 최대한 즐기는 것, 이를 이 서른아홉 권의 책들은 말하고 있다.

목차

작가의 말 ― 9

01 무서록, 이태준 고수의 맛 ― 19

02 호밀밭의 파수꾼, J.D. 샐린저 정말, 굉장히, 엄청난 ― 25

03 사랑의 단상, 롤랑 바르트 사랑의 바이블 ― 31

04 박용래 시전집, 박용래 우는 사람 ― 37

05 봉별기, 이상 속아도 꿈결 속여도 꿈결 ― 45

06 다른 방식으로 보기, 존 버거 다르게 보면 다른 사람이 된다 ― 51

07 내 방 여행하는 법, 그자비에 드 메스트르 누구도 못 말리는 여행 ― 57

08 헬렌 니어링의 소박한 밥상, 헬렌 니어링 이것은 요리책이 아니다 ― 63

09 사양, 다자이 오사무 이 세상의 공기와 햇빛 속에서 살기 힘듭니다 ― 69

10 우리를 슬프게 하는 것들, 안톤 슈낙 슬픔은 영혼의 운동이다 ― 75

11 장자, 장자 크게 날아가는, 이야기 ― 81

12 연인, 마르그리트 뒤라스 사랑은 동사다 ― 87

13 진달래꽃, 김소월 우리가 살면서 품은 소소한 설움들 ― 93

14 나르치스와 골드문트, 헤르만 헤세 우정에도 관능이 깃들 수 있다 ― 101

15 침묵의 세계, 막스 피카르트 침묵은 또다른 언어다 ― 107

16 나는 왜 쓰는가, 조지 오웰 너무 따뜻한 칼 ― 113

17 슬픔이여 안녕, 프랑수아즈 사강 아름답고도 묵직한 이름 ― 119

18 화사집, 서정주 죽고 나서, 시작하는 시 ― 125

19 동백꽃, 김유정 시작하면 멈출 수 없는 이야기 ― 131

20 변신, 카프카 사랑해서 필요한가, 필요해서 사랑하나 ― 137

21 삼십세, 잉에보르크 바흐만 서른, 미숙과 성숙 사이 ― 143

22 이상한 나라의 앨리스, 루이스 캐럴 교훈 같은 건 없을지도 몰라요 ― 149

23 수상록, 미셸 드 몽테뉴 구두쇠가 보배를 즐기듯, 읽어보기 ― 155

24 일방통행로, 발터 벤야민 은둔하는 별 ― 161

25 여름의 책, 토베 얀손 슬픔도 기쁨도 풀잎처럼 껴 있다 ― 167

26 빌뱅이 언덕, 권정생 외롭고, 닳아 있고, 뭉툭한 ― 173

27 시는 내가 홀로 있는 방식, 페르난두 페소아 생각 없이, 도착하는 글 ― 179

28 존재의 세 가지 거짓말, 아고타 크리스토프 참혹하게 슬픈 이야기 ― 185

29 로미오와 줄리엣, 윌리엄 셰익스피어 무대에서 대사는 조명보다 빛나야 한다 ― 191

30 월든, 헨리 데이비드 소로 생각하거나 일하는 사람은 언제나 혼자다 ― 197

31 젊은 베르테르의 슬픔, 요한 볼프강 폰 괴테 젊음과 슬픔 사이에 낀 존재 ― 203

32 모자, 토마스 베른하르트 슬픈데 충분한 기분 ― 209

33 슬픈 인간, 나쓰메 소세키 외 25인 슬픔을 모르는 자는 없다 ― 215

34 섬, 장 그르니에 숨어 읽고 싶은 책 ― 221

35 흰 개, 로맹 가리 그것은 회색 개였다 ― 227

36 스토너, 존 윌리엄스 범상한 날들의 성스러움 ― 233

37 은유로서의 질병, 수전 손택 은유가 사악해질 때 ― 239

38 밤엔 더 용감하지, 앤 섹스턴 밤의 모서리에 서서 마지막으로 흥얼거리는 노래 ― 245

39 어린 왕자, 앙투안 드 생텍쥐페리 어떤 별에도 정착할 수 없는 슬픔 ― 251

01 무서록, 이태준 고수의 맛 ― 19

02 호밀밭의 파수꾼, J.D. 샐린저 정말, 굉장히, 엄청난 ― 25

03 사랑의 단상, 롤랑 바르트 사랑의 바이블 ― 31

04 박용래 시전집, 박용래 우는 사람 ― 37

05 봉별기, 이상 속아도 꿈결 속여도 꿈결 ― 45

06 다른 방식으로 보기, 존 버거 다르게 보면 다른 사람이 된다 ― 51

07 내 방 여행하는 법, 그자비에 드 메스트르 누구도 못 말리는 여행 ― 57

08 헬렌 니어링의 소박한 밥상, 헬렌 니어링 이것은 요리책이 아니다 ― 63

09 사양, 다자이 오사무 이 세상의 공기와 햇빛 속에서 살기 힘듭니다 ― 69

10 우리를 슬프게 하는 것들, 안톤 슈낙 슬픔은 영혼의 운동이다 ― 75

11 장자, 장자 크게 날아가는, 이야기 ― 81

12 연인, 마르그리트 뒤라스 사랑은 동사다 ― 87

13 진달래꽃, 김소월 우리가 살면서 품은 소소한 설움들 ― 93

14 나르치스와 골드문트, 헤르만 헤세 우정에도 관능이 깃들 수 있다 ― 101

15 침묵의 세계, 막스 피카르트 침묵은 또다른 언어다 ― 107

16 나는 왜 쓰는가, 조지 오웰 너무 따뜻한 칼 ― 113

17 슬픔이여 안녕, 프랑수아즈 사강 아름답고도 묵직한 이름 ― 119

18 화사집, 서정주 죽고 나서, 시작하는 시 ― 125

19 동백꽃, 김유정 시작하면 멈출 수 없는 이야기 ― 131

20 변신, 카프카 사랑해서 필요한가, 필요해서 사랑하나 ― 137

21 삼십세, 잉에보르크 바흐만 서른, 미숙과 성숙 사이 ― 143

22 이상한 나라의 앨리스, 루이스 캐럴 교훈 같은 건 없을지도 몰라요 ― 149

23 수상록, 미셸 드 몽테뉴 구두쇠가 보배를 즐기듯, 읽어보기 ― 155

24 일방통행로, 발터 벤야민 은둔하는 별 ― 161

25 여름의 책, 토베 얀손 슬픔도 기쁨도 풀잎처럼 껴 있다 ― 167

26 빌뱅이 언덕, 권정생 외롭고, 닳아 있고, 뭉툭한 ― 173

27 시는 내가 홀로 있는 방식, 페르난두 페소아 생각 없이, 도착하는 글 ― 179

28 존재의 세 가지 거짓말, 아고타 크리스토프 참혹하게 슬픈 이야기 ― 185

29 로미오와 줄리엣, 윌리엄 셰익스피어 무대에서 대사는 조명보다 빛나야 한다 ― 191

30 월든, 헨리 데이비드 소로 생각하거나 일하는 사람은 언제나 혼자다 ― 197

31 젊은 베르테르의 슬픔, 요한 볼프강 폰 괴테 젊음과 슬픔 사이에 낀 존재 ― 203

32 모자, 토마스 베른하르트 슬픈데 충분한 기분 ― 209

33 슬픈 인간, 나쓰메 소세키 외 25인 슬픔을 모르는 자는 없다 ― 215

34 섬, 장 그르니에 숨어 읽고 싶은 책 ― 221

35 흰 개, 로맹 가리 그것은 회색 개였다 ― 227

36 스토너, 존 윌리엄스 범상한 날들의 성스러움 ― 233

37 은유로서의 질병, 수전 손택 은유가 사악해질 때 ― 239

38 밤엔 더 용감하지, 앤 섹스턴 밤의 모서리에 서서 마지막으로 흥얼거리는 노래 ― 245

39 어린 왕자, 앙투안 드 생텍쥐페리 어떤 별에도 정착할 수 없는 슬픔 ― 251

책 속으로

고전에는 올바른 길이나 훌륭한 선택법이 나오지 않습니다. 어쩌면 길을 잘못 든 사람이 ‘계속 길을 잘못 가는 방법’이 나와 있을지 모르지요. 시행착오가 없는 삶, 그런 게 있을까요? 우리가 고전을 읽어야 한다면 ‘잘못된 길을 열심히 걸을 때 우리가 얻는 가치’를 위해서인지 모르겠습니다.

---「작가의 말」중에서

관능은 어디에서 오는가? 관능은 생각의 뿌리, 뿌리를 둘러싼 흙, 돋아나는 가지, 꽃, 잎, 열매에서 비롯한다. 관능이 ‘성적인 감각을 자극하는 작용’을 뜻한다면 누군가는 ‘대관절 글에 그런 걸 배어나게 해 어디에 좋은가’라고 물을 수도 있다. 텍스트에 배인 관능은 놀라운 약동을 불러온다. 사랑을 사랑 너머로 데려가고 편견의 장막을 찢는다. 생각을 뒤집고 의식을 깨운다. 그의 글을 읽을 때면 꽃나무처럼 피어나는 기분이 든다. 생각이 뿔처럼 돋아나고 지난 사랑이 새롭게 보인다. 시를 끼적이게 하고 텍스트 너머에 대한 상상으로 이끈다.

---「사랑의 단상, 롤랑 바르트―사랑의 바이블」중에서

나는 무조건 눈물이 많은 사람의 편이다. ‘그거 병이여’ 누군가 핀잔을 준대도 뭐 어때? 눈물이 많은 건 사랑이 많다는 뜻! 나이가 들면 눈물도 마른다. 박용래의 ‘눈물 관련 일화’(차고 넘친다)를 읽거나 뾰족한 비석처럼 절도 있게 세운 그의 시들을 읽는 걸로 눈물을 대신하는 날이 더 많다.

---「박용래 시전집, 박용래―우는 사람」중에서

금홍이가 무서웠다는 대목에서 픽, 웃음이 나온다. 몇 번의 이별과 재회. 연인들의 유서 깊은 레퍼토리. 그들은 사랑하면서 미워하고 도망가면서 그리워한다. 기괴한 사랑. 그러나 기괴하지 않은 사랑도 있던가? 나는 모든 사랑은 속절없다고 섣불리 판단하고는 속절없다는 말의 의미를 곱씹어 생각해본 적이 있다. ‘아무리 하여도 어쩔 도리가 없다’는 뜻이다.

---「봉별기, 이상―속아도 꿈결 속여도 꿈결」중에서

화가 칸딘스키는 예술 작품을 두고 “영혼이 거칠어지는 것을 막아주며, 마치 소리굽쇠로 악기의 현을 조율하듯 영혼의 음조音調를 맞추어준다”고 했다. 만약 우리 영혼이 세상을 부유하는 음표라면, 어둡고 깊은 영역까지 헤엄쳐본 음표가 더 우아한 삶을 살 수 있을지 모른다. 다자이 오사무의 소설을 읽는 일은 우리가 내려가지 못한 영역까지 영혼의 음표들을 내려갔다 돌아오게 하는 일과 비슷하다.

---「사양, 다자이 오사무―이 세상의 공기와 햇빛 속에서 살기 힘듭니다」중에서

뒤라스는 사랑으로 ‘곤두선 슬픔’을 그리는 방식에 있어 가장 독창적인 작가다. 누구도 뒤라스처럼 쓸 수 없다. 그의 글에는 음악이 흐른다. 음악과 함께 심오함, 재치, 말라비틀어진 시(건조하게 널어놓기에), 난해한 걸음걸이, 무엇보다 ‘조망의 시선’이 있다. ‘조망의 시선’이라고 말하는 이유는 작가가 회상하는 대목을 쓸 때 마치 모든 것을 알아보았다는 듯 쓸쓸히 관조하는 자세를 취하기 때문이다. 그녀는 많은 일들을 겪고 ‘지쳐버린 신’처럼 이야기한다. 매혹적인 언술이다.

---「연인, 마르그리트 뒤라스―사랑은 동사다」중에서

만약 꾸준히 독서하는 사람이 조금이라도 현명하다면 그 이유는 ‘침묵 속 경청’에 있을 것이다. 독서는 남의 말을 듣는 행위고 듣기는 침묵이란 의자에 앉아 있는 일이다. 타인의 생각 속에서 기다리고 머무는 일이다. 혼자 책 읽는 사람을 보라. 침묵에 둘러싸여 얼마나 아름다운지!

---「침묵의 세계, 막스 피카르트―침묵은 또다른 언어다」중에서

『화사집』은 1941년에 나온 서정주(1915~2000)의 첫 시집이다. 이 시집은 징그럽다. 아름다워서, 끔찍해서, 어두워서, 귀기가 서려 있어 징그럽다. 도깨비가 이쪽을 노려보며 내뱉는 독백 같다. 그는 귀신이 돕는 시인이다. 그가 신의 목소리를 흉내낼 땐 능글맞고 완벽하다. “꽃다님” 같다. 꽃 같은 뱀은 이 시집의 얼굴이다. 힘이 센데 목소리의 아름다움 때문에 힘이 ‘수평으로’ 누워 흘러가는 것 같다.

---「화사집, 서정주―죽고 나서, 시작하는 시」중에서

인간이 20대에 그토록 자신만만하고 격렬한 감정에 치우치고 사랑에 매달리며 위험을 겁내지 않는 이유는 자신에게 (아직) 반해 있기 때문이다. 자기혐오에 빠져 있는 20대조차 실은 스스로에게 반해 있다. 자기혐오란 자신에 대한 가치 기준을 높이 둔 자들이 빠지는 것이기 때문이다. ‘훌륭해야 마땅할’ 나, ‘사랑받아야 마땅할’ 나와 현실의 나 사이. 이 간극에서 자기혐오가 생긴다.

---「삼십세, 잉에보르크 바흐만―서른, 미숙과 성숙 사이」중에서

고독은 그가 입은 옷이다. 더럽혀질 일도, 빼앗길 일도 없다. 그는 혼자이지만 외롭지 않고 가진 게 없지만 그득해 보인다. 불행은 혼자라서 겪는 일이 아니다. 세상에 부대껴 ‘나’라는 존재가 깎여나갈 때 불행은 온다. 행복처럼, 불행도 상대적인 감정이다. 내 앞에 있는, 혹은 없는 당신 때문에 고통과 번민이 생긴다. 혼자 무언가에 깊이 몰두해 있는 자는 부족함을 느끼지 않는다.

---「월든, 헨리 데이비드 소로―생각하거나 일하는 사람은 언제나 혼자다」중에서

어릴 땐 요절이 근사해 보였으나 이젠 안다. 누구라도 인생을 끝까지 온전히 살아내는 일이 귀하다는 것. 자기 일을 오랜 시간 해왔을 뿐인데 어느새 폭삭 늙어버린 모습을 거울을 통해 바라보는 삶, 이런 삶이 소중하다는 걸 알게 된다. 세상에서 가장 어려운 일은 ‘비범’을 간직한 채 평범하게(혹은 평범해 보이게) 사는 일이 아닐까. 끊임없는 자기 수양과 다독임, 생을 향한 긍정 없이는 어려운 일일 테니까.

---「작가의 말」중에서

관능은 어디에서 오는가? 관능은 생각의 뿌리, 뿌리를 둘러싼 흙, 돋아나는 가지, 꽃, 잎, 열매에서 비롯한다. 관능이 ‘성적인 감각을 자극하는 작용’을 뜻한다면 누군가는 ‘대관절 글에 그런 걸 배어나게 해 어디에 좋은가’라고 물을 수도 있다. 텍스트에 배인 관능은 놀라운 약동을 불러온다. 사랑을 사랑 너머로 데려가고 편견의 장막을 찢는다. 생각을 뒤집고 의식을 깨운다. 그의 글을 읽을 때면 꽃나무처럼 피어나는 기분이 든다. 생각이 뿔처럼 돋아나고 지난 사랑이 새롭게 보인다. 시를 끼적이게 하고 텍스트 너머에 대한 상상으로 이끈다.

---「사랑의 단상, 롤랑 바르트―사랑의 바이블」중에서

나는 무조건 눈물이 많은 사람의 편이다. ‘그거 병이여’ 누군가 핀잔을 준대도 뭐 어때? 눈물이 많은 건 사랑이 많다는 뜻! 나이가 들면 눈물도 마른다. 박용래의 ‘눈물 관련 일화’(차고 넘친다)를 읽거나 뾰족한 비석처럼 절도 있게 세운 그의 시들을 읽는 걸로 눈물을 대신하는 날이 더 많다.

---「박용래 시전집, 박용래―우는 사람」중에서

금홍이가 무서웠다는 대목에서 픽, 웃음이 나온다. 몇 번의 이별과 재회. 연인들의 유서 깊은 레퍼토리. 그들은 사랑하면서 미워하고 도망가면서 그리워한다. 기괴한 사랑. 그러나 기괴하지 않은 사랑도 있던가? 나는 모든 사랑은 속절없다고 섣불리 판단하고는 속절없다는 말의 의미를 곱씹어 생각해본 적이 있다. ‘아무리 하여도 어쩔 도리가 없다’는 뜻이다.

---「봉별기, 이상―속아도 꿈결 속여도 꿈결」중에서

화가 칸딘스키는 예술 작품을 두고 “영혼이 거칠어지는 것을 막아주며, 마치 소리굽쇠로 악기의 현을 조율하듯 영혼의 음조音調를 맞추어준다”고 했다. 만약 우리 영혼이 세상을 부유하는 음표라면, 어둡고 깊은 영역까지 헤엄쳐본 음표가 더 우아한 삶을 살 수 있을지 모른다. 다자이 오사무의 소설을 읽는 일은 우리가 내려가지 못한 영역까지 영혼의 음표들을 내려갔다 돌아오게 하는 일과 비슷하다.

---「사양, 다자이 오사무―이 세상의 공기와 햇빛 속에서 살기 힘듭니다」중에서

뒤라스는 사랑으로 ‘곤두선 슬픔’을 그리는 방식에 있어 가장 독창적인 작가다. 누구도 뒤라스처럼 쓸 수 없다. 그의 글에는 음악이 흐른다. 음악과 함께 심오함, 재치, 말라비틀어진 시(건조하게 널어놓기에), 난해한 걸음걸이, 무엇보다 ‘조망의 시선’이 있다. ‘조망의 시선’이라고 말하는 이유는 작가가 회상하는 대목을 쓸 때 마치 모든 것을 알아보았다는 듯 쓸쓸히 관조하는 자세를 취하기 때문이다. 그녀는 많은 일들을 겪고 ‘지쳐버린 신’처럼 이야기한다. 매혹적인 언술이다.

---「연인, 마르그리트 뒤라스―사랑은 동사다」중에서

만약 꾸준히 독서하는 사람이 조금이라도 현명하다면 그 이유는 ‘침묵 속 경청’에 있을 것이다. 독서는 남의 말을 듣는 행위고 듣기는 침묵이란 의자에 앉아 있는 일이다. 타인의 생각 속에서 기다리고 머무는 일이다. 혼자 책 읽는 사람을 보라. 침묵에 둘러싸여 얼마나 아름다운지!

---「침묵의 세계, 막스 피카르트―침묵은 또다른 언어다」중에서

『화사집』은 1941년에 나온 서정주(1915~2000)의 첫 시집이다. 이 시집은 징그럽다. 아름다워서, 끔찍해서, 어두워서, 귀기가 서려 있어 징그럽다. 도깨비가 이쪽을 노려보며 내뱉는 독백 같다. 그는 귀신이 돕는 시인이다. 그가 신의 목소리를 흉내낼 땐 능글맞고 완벽하다. “꽃다님” 같다. 꽃 같은 뱀은 이 시집의 얼굴이다. 힘이 센데 목소리의 아름다움 때문에 힘이 ‘수평으로’ 누워 흘러가는 것 같다.

---「화사집, 서정주―죽고 나서, 시작하는 시」중에서

인간이 20대에 그토록 자신만만하고 격렬한 감정에 치우치고 사랑에 매달리며 위험을 겁내지 않는 이유는 자신에게 (아직) 반해 있기 때문이다. 자기혐오에 빠져 있는 20대조차 실은 스스로에게 반해 있다. 자기혐오란 자신에 대한 가치 기준을 높이 둔 자들이 빠지는 것이기 때문이다. ‘훌륭해야 마땅할’ 나, ‘사랑받아야 마땅할’ 나와 현실의 나 사이. 이 간극에서 자기혐오가 생긴다.

---「삼십세, 잉에보르크 바흐만―서른, 미숙과 성숙 사이」중에서

고독은 그가 입은 옷이다. 더럽혀질 일도, 빼앗길 일도 없다. 그는 혼자이지만 외롭지 않고 가진 게 없지만 그득해 보인다. 불행은 혼자라서 겪는 일이 아니다. 세상에 부대껴 ‘나’라는 존재가 깎여나갈 때 불행은 온다. 행복처럼, 불행도 상대적인 감정이다. 내 앞에 있는, 혹은 없는 당신 때문에 고통과 번민이 생긴다. 혼자 무언가에 깊이 몰두해 있는 자는 부족함을 느끼지 않는다.

---「월든, 헨리 데이비드 소로―생각하거나 일하는 사람은 언제나 혼자다」중에서

어릴 땐 요절이 근사해 보였으나 이젠 안다. 누구라도 인생을 끝까지 온전히 살아내는 일이 귀하다는 것. 자기 일을 오랜 시간 해왔을 뿐인데 어느새 폭삭 늙어버린 모습을 거울을 통해 바라보는 삶, 이런 삶이 소중하다는 걸 알게 된다. 세상에서 가장 어려운 일은 ‘비범’을 간직한 채 평범하게(혹은 평범해 보이게) 사는 일이 아닐까. 끊임없는 자기 수양과 다독임, 생을 향한 긍정 없이는 어려운 일일 테니까.

---「스토너, 존 윌리엄스―범상한 남들의 성스러움」중에서

출판사 리뷰

잘못된 길을 열심히 걸을 때 우리가 얻는 가치

어떤 책이 고전이 되는 것일까? 물론 사람들이 그것을 ‘고전’이라 부르기로 결정했을 때 그것은 고전이 된다. 그러기 위해선 우선 오랜 세월 읽혀야 한다. 다시, 오랜 세월 읽히기 위해선 여러 세대에 걸친 독자들의 감상과 해석에도 변함없는 생명력으로 퍼덕여야 한다. 수많은 시간 동안 수많은 사람이 그 매력에 질리지도 않고 빠져드는 책, 그런 책이 고전이라면 우리라고 별수 있을까? 도리어 한 번, 두 번, 그리고 세 번, 그렇게 계속 빠져들지 않을지, 다른 책에 한눈팔 기회도 주지 않고 우리를 유혹하진 않을지 걱정해야 하진 않을까? 그 매력에 빠진 한 사람으로서 박연준 시인이 자신의 고전 서른아홉 권을 소개한다.

고전 읽기에 대해 이야기하며 박연준 시인은 머리말에서 자신이 겪은 한 일화를 소개한다. 도로의 출구를 잘못 든 시인은 급하게 차선을 변경한다. 비상등으로 사과의 뜻을 전했음에도 뒤차는 클랙슨을 울리더니 신호 대기 때는 기어이 창문을 내리곤 다음과 같이 말한다. “이봐요! 길을 잘못 들었으면 그냥 잘못 가세요! 위험하니까 계속 잘못 가시라고요!” 화두처럼 다가온 말에 시인은 깨닫는다. 이미 잘못 든 길을 무리해서 빠져나오려고 할 때 사고가 나는 거구나, 어차피 잘못 드는 것이 길이라면 두려워하지 않아야 하는구나. 그러곤 고전 읽기도 이와 비슷한 것이 아닐까 생각한다. 어쩌다 잘못 든 길을 온 마음을 다해 그 끝까지 걸어간 이들이 남긴 기록으로서 고전. 사람들을 매혹하는 고전의 매력이 바로 여기 있는 것은 아닐까. 그 어떤 삶도 완벽할 순 없으니 그 누구도 온전히 지혜로울 순 없으니, 최선은 피할 수 없는 좌충우돌을 겁내지 않는 것, 그리고 최대한 즐기는 것, 이를 고전이라 불리는 책들은 말하고 있다.

다만 서른아홉 개의, 무척이나 빛났던 삶

그렇게 박연준 시인을 따라 쭉 읽어보면 역시 이들 책은 어떤 거대한 것을 이야기하고 있지 않다. 프랑수아즈 사강이나 다자이 오사무처럼 “스스로를 파멸로” 이끈 작가들의 글에서 시인은 이들의 아름다운 연약함을 본다. 이들의 글을 읽으며 “우리가 내려가지 못한 영역까지 영혼의 음표들을 내려갔다 돌아오게” 하길 제안한다. 또 스스로 “눈물이 많은 사람의 편”을 자처하는 시인은 안톤 슈낙의 글 「우리를 슬프게 하는 것들」을 읽으며 슬픔이 “사람을 단단하고 유연하게” 만듦을, 슬픔이 “영혼의 운동”임을 재확인한다. 동서고금을 막론하고 빼놓을 수 없는 사랑이란 주제는 어떤가. 『젊은 베르테르의 슬픔』을 읽자면 “젊어 겪는 사랑은 열병이고 정신착란”이라는 생각이 절로 든다. 동일한 젊은이의 사랑이 『로미오와 줄리엣』에서는 달콤하다 못해 지독한 사랑으로 나타나 두 남녀의 넋을 나가게 만든다. “사랑에 빠진 자는 종종 멀쩡하지 않다.” 그런가 하면 사랑은 뒤라스의 소설『연인』에서 “곤두선 슬픔”과 함께한다. 과연 이 다채롭게도 거친 사랑에 기괴하다는 말이 나올 법도 하다. “그러나 기괴하지 않은 사랑도 있던가?”

결국 박연준 시인이 한데 그러모은 서른아홉 권의 고전은 거창한 이념을 담고 있지도, 위대한 인물을 이야기하지도 않는다. 다만 서른아홉 개의 서로 다른 삶, 어쩌면 평범할 수도, 어쩌면 어리석을 수도 있으나 바로 그렇기에 무척이나 빛났던 삶을 담고 있을 뿐이다. 그렇게 한때 “요절이 근사해 보였던” 시인은 “누구라도 인생을 끝까지 온전히 살아내는 일이 귀하다는 것”을 고전을 읽으며 이해한다.

어떤 책이 고전이 되는 것일까? 물론 사람들이 그것을 ‘고전’이라 부르기로 결정했을 때 그것은 고전이 된다. 그러기 위해선 우선 오랜 세월 읽혀야 한다. 다시, 오랜 세월 읽히기 위해선 여러 세대에 걸친 독자들의 감상과 해석에도 변함없는 생명력으로 퍼덕여야 한다. 수많은 시간 동안 수많은 사람이 그 매력에 질리지도 않고 빠져드는 책, 그런 책이 고전이라면 우리라고 별수 있을까? 도리어 한 번, 두 번, 그리고 세 번, 그렇게 계속 빠져들지 않을지, 다른 책에 한눈팔 기회도 주지 않고 우리를 유혹하진 않을지 걱정해야 하진 않을까? 그 매력에 빠진 한 사람으로서 박연준 시인이 자신의 고전 서른아홉 권을 소개한다.

고전 읽기에 대해 이야기하며 박연준 시인은 머리말에서 자신이 겪은 한 일화를 소개한다. 도로의 출구를 잘못 든 시인은 급하게 차선을 변경한다. 비상등으로 사과의 뜻을 전했음에도 뒤차는 클랙슨을 울리더니 신호 대기 때는 기어이 창문을 내리곤 다음과 같이 말한다. “이봐요! 길을 잘못 들었으면 그냥 잘못 가세요! 위험하니까 계속 잘못 가시라고요!” 화두처럼 다가온 말에 시인은 깨닫는다. 이미 잘못 든 길을 무리해서 빠져나오려고 할 때 사고가 나는 거구나, 어차피 잘못 드는 것이 길이라면 두려워하지 않아야 하는구나. 그러곤 고전 읽기도 이와 비슷한 것이 아닐까 생각한다. 어쩌다 잘못 든 길을 온 마음을 다해 그 끝까지 걸어간 이들이 남긴 기록으로서 고전. 사람들을 매혹하는 고전의 매력이 바로 여기 있는 것은 아닐까. 그 어떤 삶도 완벽할 순 없으니 그 누구도 온전히 지혜로울 순 없으니, 최선은 피할 수 없는 좌충우돌을 겁내지 않는 것, 그리고 최대한 즐기는 것, 이를 고전이라 불리는 책들은 말하고 있다.

다만 서른아홉 개의, 무척이나 빛났던 삶

그렇게 박연준 시인을 따라 쭉 읽어보면 역시 이들 책은 어떤 거대한 것을 이야기하고 있지 않다. 프랑수아즈 사강이나 다자이 오사무처럼 “스스로를 파멸로” 이끈 작가들의 글에서 시인은 이들의 아름다운 연약함을 본다. 이들의 글을 읽으며 “우리가 내려가지 못한 영역까지 영혼의 음표들을 내려갔다 돌아오게” 하길 제안한다. 또 스스로 “눈물이 많은 사람의 편”을 자처하는 시인은 안톤 슈낙의 글 「우리를 슬프게 하는 것들」을 읽으며 슬픔이 “사람을 단단하고 유연하게” 만듦을, 슬픔이 “영혼의 운동”임을 재확인한다. 동서고금을 막론하고 빼놓을 수 없는 사랑이란 주제는 어떤가. 『젊은 베르테르의 슬픔』을 읽자면 “젊어 겪는 사랑은 열병이고 정신착란”이라는 생각이 절로 든다. 동일한 젊은이의 사랑이 『로미오와 줄리엣』에서는 달콤하다 못해 지독한 사랑으로 나타나 두 남녀의 넋을 나가게 만든다. “사랑에 빠진 자는 종종 멀쩡하지 않다.” 그런가 하면 사랑은 뒤라스의 소설『연인』에서 “곤두선 슬픔”과 함께한다. 과연 이 다채롭게도 거친 사랑에 기괴하다는 말이 나올 법도 하다. “그러나 기괴하지 않은 사랑도 있던가?”

결국 박연준 시인이 한데 그러모은 서른아홉 권의 고전은 거창한 이념을 담고 있지도, 위대한 인물을 이야기하지도 않는다. 다만 서른아홉 개의 서로 다른 삶, 어쩌면 평범할 수도, 어쩌면 어리석을 수도 있으나 바로 그렇기에 무척이나 빛났던 삶을 담고 있을 뿐이다. 그렇게 한때 “요절이 근사해 보였던” 시인은 “누구라도 인생을 끝까지 온전히 살아내는 일이 귀하다는 것”을 고전을 읽으며 이해한다.

'50.인문교양 (책소개) > 2.에세이' 카테고리의 다른 글

| 헤르만 헤세의 나로 존재하는 법 (2024) (0) | 2024.02.14 |

|---|---|

| 나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다 (2023) (0) | 2024.02.10 |

| 지금 이 순간을 후회 없이 (2023) (0) | 2024.01.25 |

| 가장 사적인 관계를 위한 다정한 철학책 (2023) (1) | 2024.01.04 |

| 평범하게 비범한 철학 에세이 (2023) (1) | 2024.01.04 |